A cuatro meses de celebrarse la trigésima Conferencia de las Partes (COP 30) de cambio climático en Belém do Pará, la presidencia brasileña, encabezada por André Corrêa do Lago y Ana Toni, puede significar un punto de inflexión para que las negociaciones internacionales reciban el shock eléctrico necesario para reanimarse. Sin un impulso decisivo, la COP podría seguir estancada y su desenlace tendrá un impacto clave para América Latina.

La cooperación climática global atraviesa una crisis profunda. Las promesas incumplidas y las tensiones dentro de los espacios de negociación debilitan la confianza. A una década del Acuerdo de París, los compromisos avanzan lentamente mientras los impactos se aceleran.

“El multilateralismo climático ha demostrado ser muy disfuncional. Se supone que podía dar respuesta a muchos problemas y eso no pasó”, resumió Catalina Gonda, consultora independiente y miembro de Climate Action Network (CAN).

Hasta ahora, solo 25 países han presentado la actualización de sus planes climáticos o contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), de las cuales, según Climate Action Tracker, solo una apunta a limitar la temperatura a 1,5 °C, la meta del Acuerdo de París.

Las metas de financiamiento también están muy por debajo de lo necesario y no hay expectativas de que se lleguen al monto esperado. Pero el problema no está solo en la política climática y la falta de ambición, también hay causas estructurales.

Fisuras más allá del clima

Según el analista argentino Juan Gabriel Tokatlián, el orden internacional basado en reglas comenzó a mostrar fisuras desde fines de los años 90 del siglo pasado.

Raúl Estrada-Oyuela, expresidente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y principal impulsor del Protocolo de Kioto, el antecesor al Acuerdo de París, reconoció que han sido varios los sucesos que sacudieron la gobernanza global. Destacó la crisis de 2008, la pandemia, la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y el ascenso de liderazgos autoritarios como los de Vladímir Putin y, más recientemente, Donald Trump.

Crisis significa cambio. Y hoy, los mecanismos colectivos están sufriendo transformaciones. En especial, Estados Unidos, que hasta hace unos años era uno de los países más gravitantes, ha perdido presencia.

Para Óscar Soria, director ejecutivo de la organización Top Social, la decisión de Trump de desarticular su política climática global, quitar financiamiento para la cooperación internacional y de salir —de nuevo— del Acuerdo de París significa un golpe contundente en materia de fondos y también para la operatividad interna de Naciones Unidas.

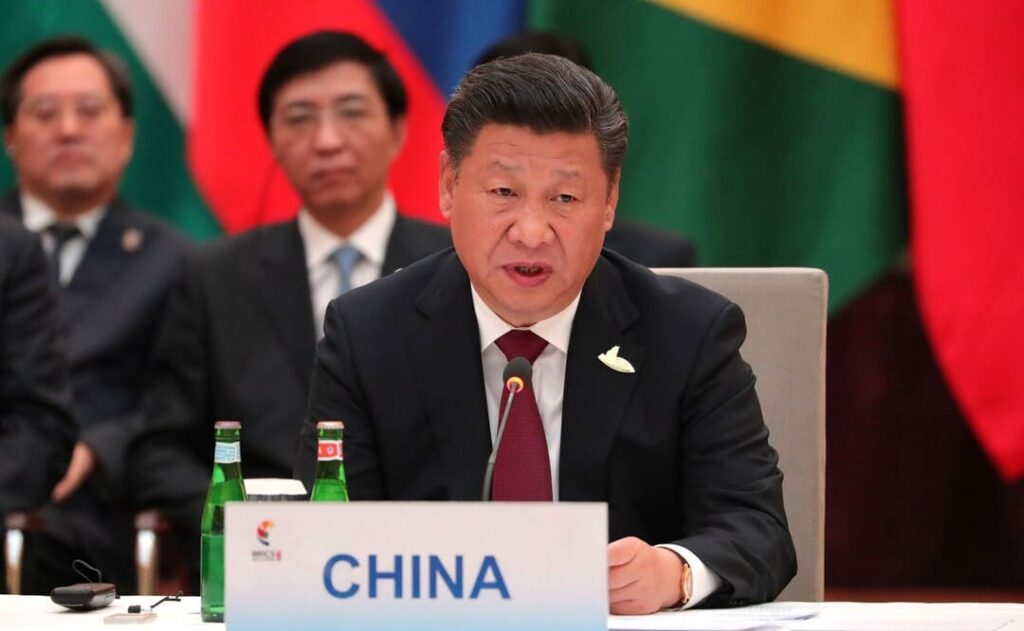

Sin embargo, en cuanto a las negociaciones, hay desde hace unos años un cambio en la correlación de fuerzas que ahora cobra mayor evidencia. Países como China e India continúan creciendo en su poder de influencia.

En este sentido, el Sur Global gana protagonismo en las negociaciones climáticas, con posibilidad de mayor cohesión entre sus países. Sin embargo, este reordenamiento geopolítico es solo una parte de los cambios en curso.

Los puntos de encuentro de una región fragmentada

América Latina y el Caribe llega a la COP30 como una región profundamente fragmentada. Las divisiones ideológicas, geopolíticas y sobre modelos de desarrollo se reflejan tanto en las posiciones para negociar dentro de la CMNUCC, como en las alianzas externas: algunos países se inclinan hacia el “bloque occidental” —sea Estados Unidos y/o la Unión Europea—, otros hacia China —y el grupo de los BRICS de las economías emergentes—.

“También hay discrepancias respecto al uso de créditos de carbono, la dependencia de combustibles fósiles y la adhesión al Acuerdo de Escazú”, señaló Soria.

La necesidad de cohesión sería clave para obtener más peso en el tablero multilateral, pero por ahora permanece solo como una intención. “Tenemos que empezar a encontrar esos puntos en común”, advirtió Cecilia Nicolini, diputada argentina en el Parlasur, el parlamento del bloque regional Mercosur.

Para Nicolini, la región ya lidera discusiones en varias áreas vinculadas al ambiente. Destacó a Chile y Costa Rica en materia de océanos, México en mercados de carbono, Colombia en biodiversidad y figuras como la primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, que impulsa la reconfiguración de la banca multilateral con la Iniciativa Bridgetown. Brasil, a pesar de sus contradicciones, habiendo reducido la deforestación, pero impulsando el petróleo, también se perfila como actor clave tanto en el plano regional como global.

Desafortunadamente, en el tablero de las negociaciones, estos liderazgos no caminan todavía en un frente conjunto. Lo cierto es que la unión latinoamericana dista de concretarse y, a pesar de ello, Soria planteó que, de cara a la COP 30, la región llegará con ciertos intereses en común.

El director ejecutivo de Top Social destacó que hay una narrativa compartida en torno a los fondos: la necesidad de dar más peso a la adaptación y a las pérdidas y daños; la transición justa; la visión estratégica en protección de ecosistemas como el Amazonas —que catalogó como una posible OPEP de los bosques— y su importancia para la mitigación global de gases de efecto invernadero. “Hasta ahí llegó el amor”, marcó.

Algo que vale marcar, es que esta puede ser una COP latinoamericana con poca presencia de sociedad civil y prensa. Y es que los surreales precios para el hospedaje y transporte que esta cumbre ha puesto puede evitar que estos sectores marquen su presencia convencional.

Financiamiento, los efectos en América Latina y la estrategia brasileña

Uno de los motivos centrales de unidad regional se vincula a los compromisos económicos, en particular, las discusiones que giran en torno a los artículos 9.1 y 2.1c del Acuerdo de París. En otras palabras, la obligación de los países desarrollados —principales responsables de la crisis climática— en protagonizar “el flujo de fondos hacia el Sur Global y alinear las inversiones con un desarrollo que cuide el planeta y reduzca la contaminación”.

El déficit de financiamiento para actuar frente a la crisis escala con cada segundo que pasa y la tensión geopolítica actual no ayuda a disminuirlo. Según el artículo 9.3 del Acuerdo de París, la mayor parte de esos fondos tienen que provenir de los países desarrollados definidos así por la CMNUCC. Sin embargo, desde que este documento entró en vigencia, jamás se cumplieron las metas planteadas.

El cálculo más reciente estipula que es necesario movilizar 1,3 billones de dólares al año durante una década para poder actuar como corresponde. No obstante, el año pasado, el flácido resultado de las nuevas metas determinó que se juntarían 300.000 millones de dólares por año, aunque Sandra Guzmán, directora y fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) puso en cuestión que se logre llegar a esta cifra.

Y es que, ante la pausa que Estados Unidos ha decidido hacer en el financiamiento para ayuda humanitaria y el desarrollo, la lista de países aportantes se hace más angosta. Para darnos una idea, solo dentro del Fondo Verde para el Clima, este país aportó, según Soria, alrededor de 4.000 millones de dólares. Guzmán vaticinó que esta medida se trasladará a los diferentes cauces del financiamiento climático.

“Obviamente, hay mucha presión sobre Europa. Los europeos, lo que han hecho es posicionarse y decir: ‘A nosotros, si nos interesa el tema. Vamos a seguir apoyando’. Pero claramente no es que vayan a cubrir lo que Estados Unidos deje de hacer”, ponderó Guzmán.

China, por su parte, seguirá aportando voluntariamente a los fondos climáticos, pero evita asumir el rol de país desarrollado o gran emisor. Esta postura arrastra desde hace años tensiones con la Unión Europea, que exige reconocer su responsabilidad ampliada.

Los problemas no solo se refieren a la cantidad de dinero que tiene que llegar, sino a dónde y para qué. Guzmán discutió que la mayor parte de los fondos climáticos están destinados a los países más pobres, y varios países de América Latina y el Caribe son, en realidad, naciones de renta media. “La cuestión del acceso para la región es algo que se ha planteado en todos los espacios posibles, pero no sabemos qué tanto han integrado aspectos para gestión de este punto”, explicó.

Guzmán advirtió que la mayoría de los fondos climáticos se destinan a mitigación, mientras que América Latina, especialmente Centroamérica y el Caribe, necesita priorizar adaptación, y pérdidas y daños. Esta desalineación profundiza la inequidad. Dentro de esta discusión, tanto Estrada Oyuela como Nicolini destacaron el posible rol que los gobiernos subnacionales pueden tener al recibir directamente fondos.

“Si uno estimula a los gobiernos subnacionales a mitigar y adaptarse, ahí se puede empezar a hacer algo. Cuando se vean concreciones, otros se van a contagiar. Y esto no lo podría parar el gobierno nacional de turno. Trump no pudo parar los compromisos de California, por ejemplo”, retrató Nicolini, esperando que algo similar suceda en la Argentina administrada por el gobierno libertario y negacionista de Javier Milei.

La estrategia de la presidencia brasileña para la COP30 es la de atender los compromisos financieros para mitigación, adaptación y para subsanar las pérdidas y daños consecuencia de fenómenos asociados a la emergencia ambiental. A través de la Hoja de ruta de Bakú-Belém —que se presentará en octubre—, la pretensión es que la ambición de recaudación escale de los 300.000 millones de dólares acordados durante la COP29 a algo parecido a los 1,3 billones de dólares anuales hasta 2035. ¿Pero, cómo llegar?

Brasil propone ampliar el debate climático más allá de la COP a través de círculos, impulsándolo en foros como el G7, el Mercosur, la Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo en Sevilla y más recientemente la reunión de los BRICS. Su estrategia se centra en reformar el financiamiento multilateral, la política fiscal, la deuda y el rol del sector privado.

Guzmán explicó que la posición de Brasil, como parte de los países en desarrollo de América Latina y además su lugar en el tablero internacional, lo convierten en un “puente” para acaparar fondos para la región.

Por ahora, esto es solo una expectativa. Es necesario esperar definiciones más nítidas después de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará en septiembre en Nueva York (Estados Unidos) y de la publicación de la Ruta de Bakú-Belém.