En la emergencia del Hospital Escuela de Tegucigalpa encontramos a Kevin Arteaga, un joven de 22 años que, por primera vez, recorre los pasillos del centro asistencial con un malestar evidente: sospecha padecer dengue.

Sentados, otros dos pacientes aguardan su turno para ser atendidos, mientras conversan sobre los embates de la fiebre y el dolor en sus cuerpos. En este mismo lugar, en lo que va del año, otros 142 hondureños con síntomas del virus llegaron por atención médica, según el último reporte epidemiológico del hospital.

«Con el calor que hace, más me han picado los zancudos», dice Kevin refiriéndose al mosquito del dengue (Aedes aegypti), afirmación con mucho sentido de razón de acuerdo al biólogo y máster en enfermedades zoonóticas David Martínez, quien explica cómo las altas temperaturas producto del cambio climático están favoreciendo los ciclos de vida de este insecto transmisor del dengue.

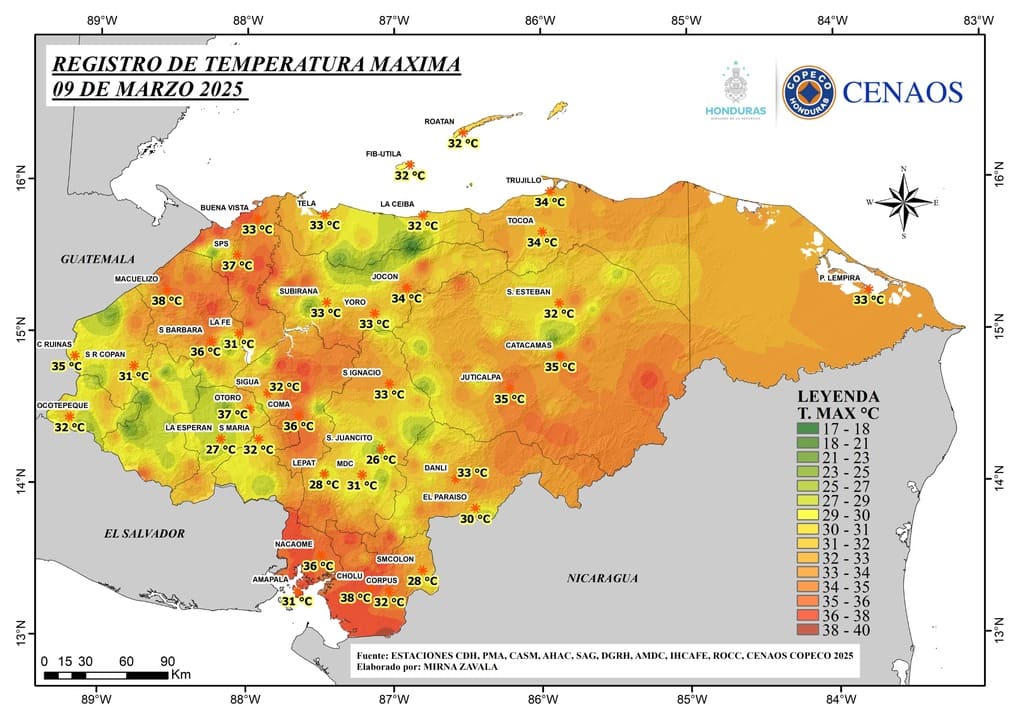

Durante varios meses del año anterior, la temperatura a nivel nacional osciló entre los 35 y 38 grados centígrados. Este aumento del calor amplifica, a su vez, la capacidad de propagación del Aedes aegypti. De esa manera, se generó en poco tiempo una emergencia sanitaria por dengue con un nivel de transmisión superior al 47%, de acuerdo al monitoreo de impactos en la salud por cambio climático de la organización The Lancet Countdown.

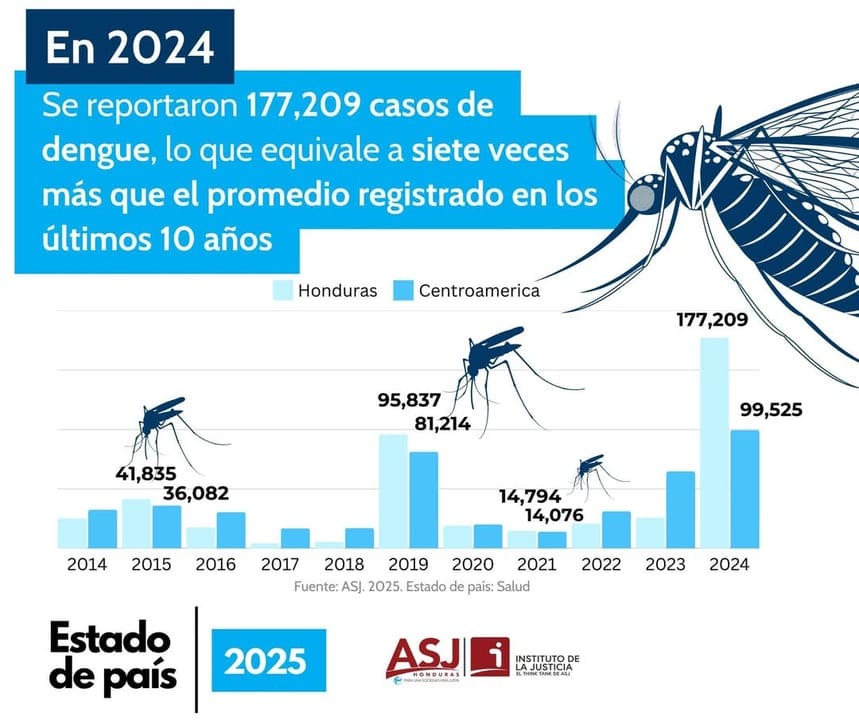

«Se hizo un estudio con el comité de mortalidad, fueron confirmados 184 fallecidos por la enfermedad en 2024, terminando el año con 177.242 casos a nivel nacional», puntualizó Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la secretaría de Salud (SESAL).

Con una población cercana a un millón ochocientos mil habitantes, Tegucigalpa, además de ser capital del país, cada año se convierte en el epicentro del dengue, poniendo a prueba su endeble red sanitaria.

Fabricio Meléndez, sobreviviente de la enfermedad, es afortunado. En mayo de 2024 fue atendido cuando el Hospital Escuela atravesaba una de sus tantas crisis por falta de cupos. «Prácticamente colapsé, estuve varias horas esperando en una silla, mi mamá estaba preocupada, pues al inicio no habían camas».

«A esa fecha y desde meses anteriores, 776 pacientes habían sido hospitalizados procedentes de 1.112 barrios y colonias que conforman la capital, pero al ser un centro de referencia nacional, se tuvo la necesidad de abrir provisionalmente otras salas para atender la emergencia», recordó Miguel Osorio, portavoz de la institución.

¿Bajar la guardia?

De acuerdo al sistema de vigilancia de la SESAL, hasta la fecha hay más de 7,581 casos y cuatro fallecidos a nivel nacional. En el caso del Hospital Escuela, la mayoría de los pacientes han sido tratados de manera ambulatoria, representando una reducción del 80% en las atenciones en comparación al mismo período del año anterior.

Lamentablemente, las variaciones climáticas extremas producto de las olas de calor y la frecuencia irregular de precipitaciones son condiciones idóneas que alteran el ciclo reproductivo del Aedes aegypti y Aedes albopictus, las dos especies de artrópodos asociados a la transmisión del dengue.

“Solo un mosquito puede llegar a depositar en agua limpia o estancada entre 450 a 500 huevecillos, que en periodos normales eclosionan en siete días. Sin embargo, por las altas temperaturas maduran más rápidamente, acelerando el crecimiento de la larva en menos tiempo», ejemplifica David, biólogo y profesor de la Universidad Nacional, quien lleva años estudiando el ciclo de vida de estos organismos.

Si las condiciones no cambian, en poco tiempo las variaciones podrían provocar contagios que oscilen entre un 49% y 76% antes de que finalice esta última década.

«Hay un indicador que se monitorea para todos los países de la región de Latinoamérica, llamado la ‘idoneidad climática’ para el dengue, que toma como referencia desde 1960, dando sostenidamente un incremento en las últimas tres décadas que podría desatar mayores índices de mortalidad», agregó Andrés Lezcano, investigador de enfermedades emergentes por el cambio climático de The Lancet Countdown.

Un virus que enferma la estabilidad y la economía

El tratamiento clínico del dengue grave se divide generalmente en tres etapas: febril, crítica y de recuperación. Como es de esperarse, está en la categoría de enfermedades incapacitantes.

«Estuve casi un mes sin poder trabajar, es difícil estar enfermo y no tener un trabajo estable», expresó Fabricio, quien ocasionalmente es contratado para el área de mantenimiento de una empresa.

La transmisión en masa es una característica del virus. En áreas urbanas como Tegucigalpa es común que los más afectados sean grupos etarios vulnerables (niños y ancianos), pero hay un segmento social que también se ve afectado: la población económicamente activa que, en su mayoría, labora en el sector de la economía informal.

En ese sentido, los sectores público y privado reportaron el año anterior una disminución en las horas de trabajo debido al impacto del dengue en los empleados, según reportes de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

«A nivel de productividad, la atención ambulatoria de un caso de dengue puede conllevar a 15 días perdidos, un trato clínico hasta 20 días de hospitalización», resalta un informe de lineamientos para el manejo de casos de pacientes con dengue de la Cruz Roja Hondureña.

Esta clase de pérdidas repercute directamente en los bolsillos de quien sufre el contagio del virus y representa, adicionalmente, un costo para el presupuesto fiscal público.

«De acuerdo a la gravedad, un paciente con dengue puede llegar a costarle al Estado hasta 120 mil lempiras ($ 4,600 dólares)», dicen autoridades sanitarias, mientras el costo anual promedio en todos los países de Latinoamérica, incluyendo Honduras, supera los tres mil millones de dólares, según un informe del Instituto Nacional de la Salud (NIH por sus siglas en inglés).

«El impacto del dengue va más allá de la salud», apunta Andrés de The Lancet Countdown. «Hay secuelas emocionales, estrés, alteraciones de otras condiciones. Afecta a mujeres embarazadas y genera un impacto social muy grave que hace colapsar los sistemas sanitarios», refiere el experto.

«Desde que me dio dengue, no quedé nada bien, me duelen las articulaciones, me asusta saber que podría volver a enfermarme», nos confío Fabricio, un temor que también comparte Andrés. “Lo que va pasar es una carga mucho más alta y es mortalidad prevenible. También habrá altos costos para el sistema de salud y para nuestros gobiernos que, de por sí, tienen dificultades manejando los presupuestos que se necesitan para todas las necesidades de la población, entonces, esto va a llevar a peores condiciones de vida”, subrayó el investigador de The Lancet Countdown.

Dicha explicación muestra un claro ejemplo de las «pérdidas y daños«, un concepto que alude a las consecuencias negativas del cambio climático en múltiples áreas de la vida, y que pueden ser económicas o no cuantificables. En otras palabras, son el resultado de cuando ni la mitigación ni la adaptación al cambio climático hicieron efecto.

En este caso, Honduras constituye un ejemplo de cómo el cambio climático y su influencia en la propagación del dengue ha provocado pérdidas graves no cuantificables en la salud pública, como la muerte en masa de múltiples personas infectadas o las daños producto de secuelas en el sistema inmunológico, deterioro en las articulaciones o, simplemente, el estrés y el declive en la calidad de vida que ocasiona la enfermedad.

No se puede dejar de soslayar que también las pérdidas y daños se traducen en factores cuantificables de índole económico, como el impacto ocasionado directamente al bolsillo de los afectados y el costo de oportunidad que se presenta cuando se requiere la atención de una emergencia sanitaria con la erogación de elevados presupuestos a cambio de la desatención de otras prioridades.

No todo es culpa del cambio climático

La tala indiscriminada y la quema de bosques han creado condiciones ambientales adversas en Honduras. Cada vez se ve con mayor frecuencia, por ejemplo, cómo las fuentes hídricas se agotan, lo que ha derivado en la costumbre de mantener reservorios llenos de agua que, sin el tratamiento adecuado, se convierten en un criadero propicio para los mosquitos.

«Los vectores que son particularmente insectos se ven muy favorecidos con el cambio climático, pero el problema es que en sectores urbanos o ciudades, en donde el ambiente no es natural, hay muchísimos más lugares donde criar las larvas por los problemas de agua que tenemos, entonces, estamos facilitando las condiciones para el ciclo reproductivo», explicó el biólogo David.

Otros factores que no abonan son las condiciones de higiene y la falta de eliminación de criaderos visibles debido a una mala gestión o a la falta de políticas de prevención que incluyan una correcta vigilancia entomológica, como la fumigación y el control de larvas.

También las condiciones climáticas inciden en distintos tipos de comportamiento, como permanecer más al aire libre y utilizar ropa no tan cubierta, que aumenta la exposición a sufrir picaduras de los mosquitos.

Combinación mortal

La inestabilidad climática que está contribuyendo a la transmisión del dengue ha dejado al descubierto otros problemas estructurales de país, como “la ineficiencia en la gestión de la secretaría de salud”, de acuerdo con un reciente informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)

El virus se ha propagado a niveles exponenciales en comparación a periodos anteriores, “hasta siete veces más que el promedio registrado en los últimos 10 años y el doble del promedio regional, pero los contagios siguen siendo prevenibles, pero no vemos una preparación”, concluyó la experta en temas de salud de la ASJ, Blanca Munguía.

Mientras tanto, la tasa de mortalidad infantil de Honduras a causa del dengue sigue siendo la más alta de Centroamérica. De hecho, «más de 100 menores murieron a causa de la enfermedad en 2024», de acuerdo al registro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos datos dejan al desnudo que la crítica situación que vive el país, en parte producto del cambio climático, está afectando el goce efectivo del acceso a la salud de los hondureños.

Para Frank Cruz, coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), «son al menos 12 derechos humanos fundamentales, entre ellos la salud, los que se han degradado, principalmente para personas que viven en condición de vulnerabilidad».

En esa línea, el portavoz de CONADEH detalló que los impactos del cambio climático están acentuando las desigualdades existentes y limitando el acceso a otros derechos fundamentales, como la vida, el agua, la alimentación, la vivienda, la seguridad, el acceso a la información y a la justicia ambiental.

Además, «enfermedades como el dengue han reflejado una crisis sanitaria que el año pasado desbordó el presupuesto y las capacidades sanitarias de los centros hospitalarios del país», añadió Frank.

Aunque, de acuerdo a los datos, las zonas urbanas como Tegucigalpa concentran el mayor número de reportes, para el CONADEH es de especial preocupación lo que ocurre en departamentos como Gracias a Dios, una de las áreas más olvidadas de Honduras y que concentra un alto número de población indígena.

«Este departamento tiene presencia de cuatro pueblos originarios, Misquitos, Pech, Tawahkas y Garífunas, quienes poseen una red sanitaria casi nula, solo un centro hospitalario de baja cobertura y sin servicios especializados», lamentó Frank.

“Modelo ecológico”, ¿una solución?

Las recientes tendencias del cambio climático no van a ser revertidas en plazos cortos. No obstante, este caso revela la importancia de prevenir y abordar las pérdidas y daños asociados al cambio climático con el fin de resguardar la salud. En ese sentido, los expertos consultados sugieren adoptar un enfoque ecológico que combata el daño ambiental y haga un manejo efectivo de los vectores. «Los países tienen que adoptar la capacidad de respuesta del sistema de salud, hacerlo más resiliente a enfermedades que se produzcan por el cambio climático», sugiere Andrés.

Esto pasa por una inversión costo efectiva, que el país reduzca la dependencia de combustibles fósiles y amplíe las posibilidades de acceder a fuentes energéticas renovables, además de un mejor manejo ecológico de los recursos que promueva la reforestación y una buena gestión de los recursos naturales del país.

«Cuando nosotros vemos estos grandes brotes de dengue, casi siempre se asocian con el área urbana. Esto surge porque no existe un manejo ecológico, hay un descuido en la conservación de especies, en las ciudades hay mucho mosquito porque no hay depredadores naturales como algunos anfibios, peces, aves e insectos que conserven el equilibrio y controlen a los mosquitos», explica por su parte el biólogo y experto en enfermedades zoonóticas.

Aunque algunos avances científicos han permitido acceder a vacunas para reducir la mortalidad infantil a causa de dengue, no es una medida perfecta si no se conjuga con la promoción de una mayor conciencia pública encaminada a la eliminación de criaderos y prácticas amigables con el ambiente, como reducir el uso de aerosoles y gases de efecto de invernadero.

Por ello, las y los expertos consultados consideran urgente implementar estrategias de desarrollo local que eviten la urbanización e industrialización descontroladas que fomentan, de distintas maneras, la propagación geográfica del dengue.