Hace tres años, Sandra Chontal jugaba a las escondidas entre las ruinas de su pueblo, El Bosque —en Centla, en el estado mexicano de Tabasco—. Las ruinas eran los restos de lo que antes la niña llamaba hogar. En 2019 el oleaje comenzó a derribar los cimientos de algunas casas y siguió con escuelas, iglesias, el centro comunitario, la cooperativa pesquera, postes de luz y tuberías. El mar deshizo todo a su paso y no ha parado desde entonces.

Hoy las niñas y niños ya no tienen siquiera ruinas para jugar: la erosión costera les arrebató su pueblo, un territorio abrazado por el mar y por la desembocadura de los ríos Grijalva, Usumacinta y San Pedrito. Era un lugar perfecto para jugar “esconde-esconde» (como le llaman en Tabasco a las escondidas): había árboles de uva de mar, pinos, palmeras. Todos se conocían y los niños podían divertirse en confianza.

Ahora, Sandra tiene ocho años y juega en Frontera, la cabecera municipal de Centla. Su reciente vivienda está en la Nueva Colonia El Bosque —a 10 kilómetros de su pueblo—, un predio con 51 casas donde las familias de El Bosque fueron reubicadas en 2024, tras un proceso comunitario y organizativo para exigir al Estado justicia climática. Ese mismo año, esta comunidad fue reconocida oficialmente como la primera desplazada climática en México.

Entre 2016 y 2021, los desastres relacionados con el clima (inundaciones, tormentas, sequías e incendios forestales) causaron 2,3 millones de desplazamientos internos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe “Niños y niñas desplazados por el cambio climático”, de la UNICEF. De El Bosque, salieron cerca de 90 niños y adolescentes.

“En El Bosque podíamos jugar libres, podíamos irnos a la playa”, cuenta Sandra. “Hasta que un día se puso la marea muy fea y a nosotros nos dio miedo. Bueno, a mí más. Y cuando escuchaba las olas, yo lloraba”.

En su nueva casa, la niña tiene solo dos opciones para jugar: bajo el árbol de uva de mar o bajo un árbol de mango que está en la entrada de la colonia.

Lo que la erosión costera se llevó

A nivel nacional, la costa tabasqueña es de los sitios más vulnerables al incremento del nivel del mar, por su ubicación en una extensa llanura inundable. Los 191 kilómetros de costa de este estado, caracterizadas por su bajo relieve, sustrato erosionable, retroceso histórico de la línea costera y oleaje de alta energía, constituyen uno de los sitios más críticos.

Según el estudio de revisión de literatura «Implicaciones de la potencial elevación del nivel del mar para la población costera de Tabasco, México«, publicado por la revista científica Estudios Demográficos y Urbanos (con revisión por pares), la zona costera tabasqueña ha sufrido una importante alteración que rompe con la dinámica natural que garantiza su funcionalidad, debido a la actividad productiva. Los cambios en el uso del suelo, así como la modificación de la hidrodinámica, han contribuido a transformar los procesos naturales del paisaje tabasqueño, “disminuyendo su capacidad de amortiguar las amenazas asociadas a eventos tanto de origen natural como antrópico, entre ellos el cambio climático”.

El estudio también afirma que el análisis de datos satelitales se ha utilizado para modelar el calentamiento global, el cual se estima ha ocasionado una expansión térmica del agua oceánica. En Tabasco, entre 1995 y 2008, hay evidencias de subsidencia y/o ascenso del nivel del mar, con una disminución de 449 997 m² de terreno, lo que representa un retroceso de dos metros anuales.

De acuerdo con el artículo “Indicadores geomorfológicos para evaluar la vulnerabilidad por inundación ante el ascenso del nivel del mar debido al cambio climático en la costa de Tabasco y Campeche, México”, el 13% de la zona costera de estos dos estados mexicanos presenta una vulnerabilidad geomorfológica muy extrema por inundación ante el posible ascenso del nivel del mar debido al cambio climático. El 32% de la costa, en donde se encuentra El Bosque, presenta muy alta vulnerabilidad ante el cambio climático.

En una conferencia de El Colegio de la Frontera Sur, el investigador Rodimiro Reyes, doctor en Ciencias en ecología y manejo de sistemas tropicales, compartió algunos hallazgos de sus investigaciones en proceso: de octubre del 2021 a enero del 2022, El Bosque perdió 40 metros de costa. Y 15 meses después, hasta abril del 2023, se sumaron 50 metros más: 90 metros de pérdida costera en 19 meses, es decir, casi 5 metros por mes.

El artículo “Índice de vulnerabilidad costera del litoral tabasqueño, México” consigna que el aumento en el nivel del mar en el Golfo de México oscila en promedio entre uno y tres milímetros al año, por lo que los modelos científicos estiman que para el 2090 el aumento será de 60 centímetros.

Una investigación más reciente, titulada “Implicaciones de la potencial elevación del nivel del mar para la población costera de Tabasco, México”, advierte que la potencial pérdida de territorio podría afectar a 76 localidades tabasqueñas (entre cero y un metro sobre el nivel del mar) que suman 35. 174 habitantes. Los resultados indican que 55,58% de la superficie estatal está en este rango.

Sin escuelas, sin parque, sin cancha

Eliseo Palacios, de 11 años, toma clases en una Unidad Móvil de la Nueva Colonia El Bosque: se trata de una estructura alta y rectangular, con llantas y un par de escaleras. Adentro tiene aire acondicionado pero no pueden usarlo porque requiere una carga eléctrica mayor a la que tienen disponible.

“Extraño mi escuela que se llama Joaquín Damaso Casasús”, lamenta Eliseo. “Estaba en El Bosque y era bonita: tenía el abecedario, las tablas. Podías salir al patio. Teníamos un comedor que nos daba comida”.

Antes, los niños tenían clases estructuradas, contaban con mobiliario, áreas de esparcimiento, ventanales amplios. Hoy, apenas tienen la unidad móvil enclavada. A veces terminan las clases más temprano por las altas temperaturas.

“Creo que si a alguien no se le ha considerado es a la niñez de El Bosque. Y es muy doloroso”, dice en entrevista Nora Cabrera, abogada acompañante de la comunidad y directora de la organización Nuestro Futuro. “Y, pensando en la violación de derechos de la niñez en este proceso, tampoco se ha considerado a qué escuela van a ir, cómo van a ser los sistemas de integración y recibimiento de la nueva comunidad”.

Nora considera que, si bien la entrega de las casas nuevas fue un paso importante para proteger a las familias desplazadas, ese paso aún dista de ser una reubicación justa. Porque, aclara, una reubicación justa toma en cuenta “cómo mantienes una comunidad como comunidad, con sus medios de vida, con sus formas de organización, con sus medios de identidad”.

“Yo lo que extraño bastante, bastante, es la cancha. Ahí jugábamos, nos poníamos de noche a platicar, ahí nos agarraba señal [telefónica]”, recuerda Eliseo. “Yo soñaba con esa cancha, soñaba que aquí había una cancha muy grande. Pero mi sueño no se hizo realidad porque no hay cancha, ni está el parque, ni la primaria, ni el kinder. Esa primaria [móvil] dicen que la van a quitar, que nomás nos la dieron por unos cuantos días”.

Eliseo, como los otros niños, sabe que su escuela no cuenta con ninguna certidumbre. Las madres de los niños de El Bosque han observado afectaciones en el aprendizaje debido a la educación escolar interrumpida: hay retrasos en el proceso de lectoescritura y en operaciones matemáticas. Eso es lo que algunas mamás pueden ver a grandes rasgos, porque no hay ninguna institución que analice hasta qué punto hay daños en el ámbito educativo.

“Ahorita los niños están en el proceso de adaptación, pero sí les está costando trabajo estar en un solo lugar que está reducido”, acepta la maestra María Isabel Mayo, desde la Unidad Móvil en la Nueva Colonia El Bosque. “Todavía no estamos al cien, aún hay detalles de aprendizaje con algunos niños”.

El grupo de la primaria es multigrado, es decir, la maestra atiende los seis grados en un mismo grupo. Antes de la emergencia climática, daba clases a 40 niñas y niños; ahora son solo 13. El resto está en otras escuelas, pasó a la secundaria, no siguió estudiando o vive en otro lugar. La psicoanalista Miriam Gutiérrez, quien tiene 20 años trabajando con infancias , apunta que “para un niño, dejar de tener un lugar de juego, un lugar donde aprender, un lugar de socialización, es un desastre mayor”.

De un pueblo a la ciudad: la difícil readaptación

Cuando aún vivían en El Bosque, las niñas y niños se reunían por las noches para sentarse en círculo sobre una calle y contar historias. Dulce Xolo, que ahora tiene 13 años, lo recuerda desde su casa en la nueva colonia, de la cual casi no sale.

“Yo soy la única de aquí que ya no sale a jugar. Me desacostumbré a correr, me desacostumbré a andarme raspando”, dice la adolescente. “Allá tenía más confianza pa´ salir. Todos los chamacos jugaban, todos se revolcaban en la tierra; aquí no, aquí todo es piso, grava, y todo eso”.

Miriam reflexiona que en los procesos de desplazamiento forzado interno casi ningún lugar en la niñez queda sin pérdida. “La consideración de cuáles son los recursos para habitar el mundo están reducidos al mínimo, porque en ese momento tampoco tienen muchos elementos para predecir qué va a pasar”, dice la psicoanalista.

A Dulce le gustaba estar en la playa. La crisis climática le arrebató el paisaje y la confianza para caminar sola. Al igual que otros vecinos, no se siente segura para andar por los alrededores de la ciudad. Siente mayor exposición a la violencia de grupos criminales y al rechazo de los pobladores de colonias colindantes.

“Algo que me parece muy fuerte (…) es que no son una colonia: son una comunidad”, enfatiza en entrevista Juan Manuel Orozco, acompañante de la población de El Bosque y oficial de proyectos en la organización Conexiones Climáticas. “Entonces, este tránsito y las ganas de seguir siendo comunidad en un enclave físico, digamos, de periferia urbana, hace que estos procesos también sean complejos”.

Juan Manuel agrega que, en términos de adaptación —en un proceso de reubicación justa— un punto esencial es la mediación entre las comunidades que llegan a un territorio y las que las reciben como parte de un nuevo hábitat. “No ha habido ningún proceso de encuentro y explicación para las colonias que están alrededor, en Frontera, y eso también ha generado malos tratos y conflictos”.

Los alimentos que las niñas y niños perdieron

Uno de los alimentos preferidos de Sandra es la mojarra frita, aunque también le gustan mucho las jaibas y los camarones. Al ser de una comunidad completamente pesquera, en su pueblo comía una gran variedad de productos del mar. El desplazamiento ha restringido la alimentación tradicional de la niñez de El Bosque: ya casi no comen pescado y la mayoría de las familias no cuenta con seguridad alimentaria. Esto pasa porque, muchas veces, las familias prefieren vender todo lo que pescan, ya que la vida en la ciudad es más cara y está llena de transacciones monetarias.

“Aquí todo es comprar, comprar”, lamenta Dulce. “Y allá en El Bosque, no. Allá buscabas tu leña, pescado, buscabas agua, y ya comías”.

Yesenia, mamá de Sandra, saca cuentas y concluye que para que su familia se alimente en la ciudad, el presupuesto diario asciende seis veces: en El Bosque podían comer con 100 pesos (5 dólares) al día; en la ciudad necesitan 600 pesos (30 dólares). A eso hay que sumarle el costo del gas. “Ya nos ha tocado que se acaba el gas en medio de un “norte” [vientos intensos y fríos provenientes del norte]. Y nos agarra sin dinero”, menciona. El reporte “El cambio climático está transformando a la infancia”, de la Unicef, prevé que la inseguridad alimentaria aumente a medida que empeora la crisis climática.

Las niñas y niños también perdieron el Programa de Desayunos Escolares Calientes, un plan gubernamental que les abastecía de algunos alimentos inocuos y nutritivos en la escuela. Como técnicamente ya no existe el edificio escolar, dejaron de recibir el beneficio. Áurea Sánchez, abuela de Sandra, era una de las encargadas de administrar los suministros.

Escuchar las voces de la niñez desplazada para hacer políticas públicas

Las niñas y niños de El Bosque saben bien lo que pasa a su alrededor pero muy pocas veces se les escucha. “Una recomendación sería empezar a hacer un hábito la integración de sus voces en la construcción de políticas públicas”, dice Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “En serio pueden tener un nivel de pertinencia, claridad y enfoque sobre lo que verdaderamente necesitan y prefieren. No solo porque niñas y niños tienen un deber priorizado de protección, sino porque generalmente las políticas que se construyen atendiendo la dimensión de la niñez suelen ser amigables para mayores poblaciones”.

En términos de financiación climática, solo el 2,4% procedente de los principales fondos multilaterales para el clima apoya proyectos que tienen en cuenta a la niñez, de acuerdo con el mencionado informe de la UNICEF. Y cuando se toma en cuenta a niñas y niños, se les trata solo como víctimas vulnerables y no como agentes de la acción climática. De todos los fondos multilaterales para el clima, solo en el 1% la participación de las infancias forma parte del diseño o el seguimiento de proyectos.

Miriam comenta que las asociaciones que acompañan psicológicamente a la niñez encuentran trabas respecto al financiamiento: “Dicen ‘Bueno, pero ustedes qué es lo que van a dar’. Damos nuestra escucha, ¿pero eso cómo se mide? No es que tú vas a dar una silla o un lápiz, que son objetos. Entonces, en la medida de que es subjetivo pareciera que no existe. Todavía no hay un reconocimiento de que la atención psicológica es necesaria porque es parte del derecho a la salud”.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes puso un estándar para todas las demás leyes: las infancias deben ser consultadas en toda ley, reforma o iniciativa de ley que impacte en sus vidas.

Un avance en México, durante el proceso de la comunidad de El Bosque, ha sido el reconocimiento del desplazamiento climático en la Ley General de Cambio Climático. “Hay cosas que se han ido clarificando, hemos ido aprendiendo, pero todavía no hay una política pública que atienda el tema”, puntualiza Nora.

“Me parece que el caso específico de El Bosque se encuentra en un supuesto de pérdidas y daños”, opina Nora. El concepto de “pérdidas y daños” se refiere a las consecuencias negativas del cambio climático, ya sean materiales o inmateriales, que suceden a pesar —o a falta— de la adaptación.

En muchas ocasiones lo que se pierde no puede calcularse. A lo largo de este reportaje, las niñas y niños han hablado de la pérdida de algunos juegos, alimentos, movimiento, confianza para salir. También han sentido daños en su cuerpo: el miedo de ser absorbidos por el agua, los golpes de calor, el nerviosismo que recorre sus piernas y manos cuando intentan adaptarse a la ciudad. “Lo inmaterial tiene un componente indescriptible”, plantea Nora.

Las niñas y niños del agua

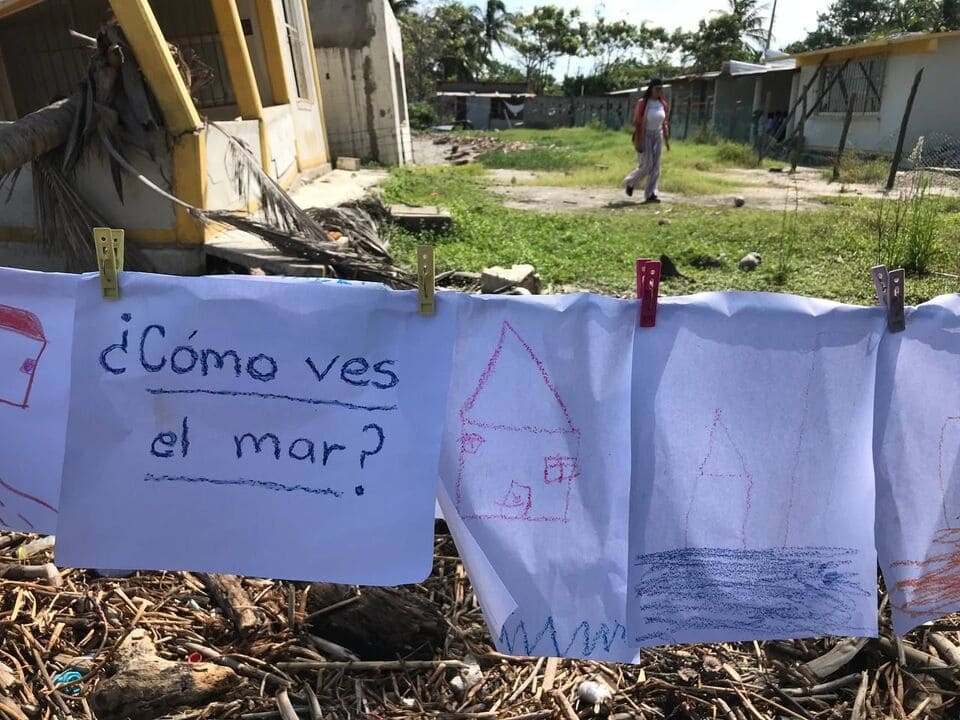

Hace casi tres años, las niñez de El Bosque hizo dibujos durante los talleres que les facilitaron las organizaciones. “¿Cómo ves el mar?”, les preguntaron. Las niñas y niños respondieron con dibujos donde las aguas engullían casas con personas adentro; en otros, las viviendas estaban suspendidas en el aire, despedazadas, mientras el mar cubría todo lo que había debajo.

“En este contexto de pérdida se necesita un gran trabajo para escuchar a los niños”, resalta Miriam. “Acompañarlos a reconstruir la significación de sus capacidades y sus vínculos afectivos con la familia, con los amigos, pero también con el paisaje, con la naturaleza, con el ambiente físico del que han sido desplazados”.

En El Bosque las niñas y niños podían zambullirse cada vez que las temperaturas aumentaban o se refrescaban con la brisa marina y los árboles. “Es que se siente bonito estar allá en El Bosque, porque corre fresco. Acá, cuando se pone la calor, no corre fresco”, dice Eliseo, desilusionado. “Ahí íbamos, vamos, caminando hasta el muelle, nos encontramos juguetes, tortuga, pescado, cangrejo azul, morado, y cangrejito de playa”.

Cuando Eliseo habla de El Bosque subvierte los tiempos verbales: a veces habla en presente cuando se refiere al pasado. O también le pasa que habla en presente y pasado al mismo tiempo porque ahora su vida transcurre entre dos territorios.

En una carta que Sandra hizo en el transcurso de este reportaje, escribió sobre su pueblo: “Actualmente ya no vivimos ahí a causa de que el mar nos despojó de nuestro hogar. Mi mamá dice que es por el cambio climático y la erosión marina, aunque yo no entiendo mucho de eso (…) Un día el mar y el río se juntaron. Muchos hombres uniformados nos ayudaron a salir. Aunque fueron días tristes aún extraño El Bosque”.