En un contexto donde la urgencia por frenar la crisis climática debiese acelerar la transición energética, Argentina camina en sentido opuesto. Con una matriz energética construida sobre una base fósil, el gas y el petróleo componen más del 80% del consumo a nivel nacional, una dependencia que ya cumple décadas y condiciona cualquier intento de transición.

En medio de esta trayectoria, la sanción de la Ley Nacional 27.191 en 2015 representó para el país un punto de quiebre, con metas obligatorias para diversificar la matriz energética, previsibilidad jurídica e incentivos fiscales. Hoy apenas el 16% de la generación proviene de fuentes limpias, lejos del 20% fijado por la ley. Con el vencimiento de la Segunda Etapa del régimen, la legislación – y el sector renovable- enfrenta un panorama incierto. Con instrumentos de financiamiento vacíos, un gobierno que niega el cambio climático y una prórroga de la ley centrada solo en incentivos económicos, la situación se agrava para las renovables no convencionales.

Pero Argentina no es solo su gobierno nacional. Al interior del territorio varias provincias ensayan hace casi una década modelos descentralizados y esquemas propios anclados en sus recursos, capacidades y prioridades locales. Sin certezas sobre cómo continuará el respaldo legal de las renovables, ¿podrán estos modelos asumir temporalmente el liderazgo de la transición energética? ¿Hasta qué punto puede sostenerse la agenda nacional cuando hoy su motor son experiencias provinciales dispersas?

Un marco legal que se queda atrás y uno nuevo que no acelera

En 2015, con la sanción de la Ley 27.191, Argentina dio un paso importante al fijar metas nacionales para el desarrollo de energías renovables. Estructurada en dos partes, la Segunda Etapa de la 27.191 fijó como meta un 20% de participación de renovables en la matriz energética argentina para diciembre de 2025, con incentivos para acompañar su crecimiento; un objetivo que hoy está lejos de alcanzarse.

La 27.191 surgió tras múltiples intentos previos. La Ley 25.019 de 1998 y la Ley 26.190 de 2006 sentaron precedentes, pero sus resultados fueron limitados por la ausencia de mecanismos financieros sólidos y la dependencia de fondos estatales en un país con macroeconomía inestable. Con alto riesgo país, costo de capital elevado y marcos jurídicos poco confiables, los inversores de grandes proyectos no tenían garantías de retorno. Como señala Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), en entrevista con Climate Tracker, “en Argentina, invertir en renovables requiere capital intensivo, lo que en Argentina es extremadamente caro. Sin garantías de pago, sin fondos de respaldo y con volatilidad cambiaria, el riesgo percibido por los inversores hace que muchos proyectos no sean viables”.

Ante este escenario, la 27.191 buscó corregir parte de estas falencias. Además de las metas obligatorias, creó un marco jurídico más claro para inversores y mecanismos como el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), que ofrecía garantías de pago, préstamos e inversión en proyectos. También incorporó beneficios fiscales como devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), amortización acelerada de bienes de capital, exenciones sobre ganancias y dividendos y franquicias para importar equipos. Herramientas que generaron previsibilidad y permitieron a los grandes usuarios cumplir obligaciones de consumo con contratos seguros y precios de referencia, fomentando además la diversificación de la matriz.

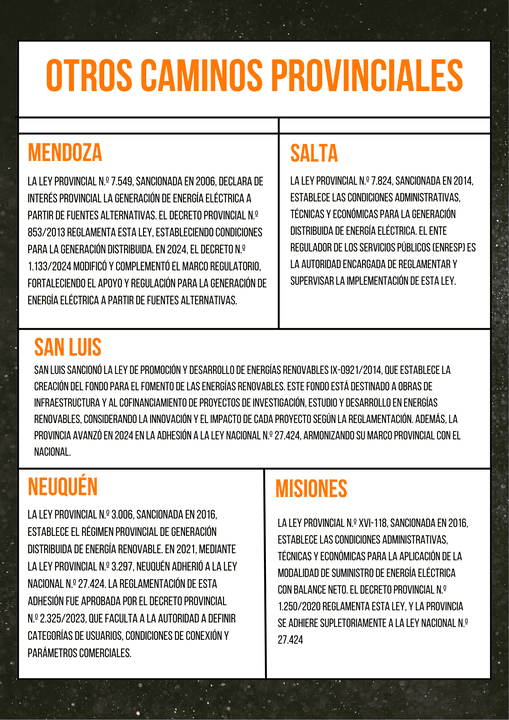

En 2017 se sumó la Ley 27.424 de generación distribuida, que habilitó a usuarios residenciales, pymes y cooperativas a convertirse en “prosumidores”, instalando paneles solares y volcando excedentes a la red, ampliando así la participación de actores pequeños en la transición energética.

Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei la institucionalidad de las renovables se debilitó. El FODER quedó prácticamente inactivo y la Ley 27.424 sufrió la derogación de capítulos clave mediante el Decreto 70/2023, lo que debilitó su implementación. En paralelo, la Ley 27.742 de 2024 otorgó beneficios fiscales y facilidades cambiarias al sector de hidrocarburos, consolidando un marco aún más favorable a los combustibles fósiles.

Ante la ausencia de una estrategia estatal clara, el desarrollo de renovables depende hoy de actores privados que priorizan la maximización de beneficios económicos. Una lógica que, para Álvarez, es insostenible ya que “ningún país del mundo, ni de economía planificada, ni de economía capitalista, ni mixta, deja que la matriz energética la resuelva el mercado. La decisión política define el rumbo; los privados compiten entre sí para ver quién lo hace más eficiente y/o más barato, una vez dada la estrategia, la tecnología y las fuentes elegidas. Nunca se deja librado a que gane el más barato solo considerando el valor presente del KWh generado como único parámetro tomado en cuenta para decidir”.

En paralelo, la 27.191 enfrenta este año lo que se conoce como su próximo “vencimiento”, la finalización de la Segunda Etapa del Régimen de Fomento de Energías Renovables, prevista para el 31 de diciembre de 2025. Esa fecha marca el plazo para que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo eléctrico nacional, según el artículo 5.

Más allá del plazo, y aunque tanto la ley como los capítulos sobre incentivos fiscales, acceso a fuentes renovables y el FODER continúan operando, este año también expiran beneficios promocionales condicionados a la ejecución de proyectos dentro de la Segunda Etapa. Según el artículo 6 de la Ley 27.191, los emprendimientos iniciados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025 acceden a devoluciones de IVA, amortizaciones aceleradas y otros incentivos. Pasada esa fecha, las nuevas inversiones quedarían fuera de estas ventajas.

Sin una prórroga o una Tercera Etapa, las metas y beneficios para nuevos proyectos dejan de aplicarse, generando un vacío para la expansión renovable y un retroceso de las condiciones óptimas de mercado para el desarrollo de grandes proyectos.

A pesar de este escenario de “transicione el que pueda”, las renovables se mantienen atractivas como instrumento de inversión y generación de divisas, lo que dialoga con la visión no intervencionista del actual gobierno. Tal es ese atractivo que en agosto de 2025 un grupo de más de veinte legisladores oficialistas presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para extender la vigencia de la Ley 27.191 hasta diciembre de 2045. La iniciativa busca mantener exenciones de impuestos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal, y resguardar la seguridad jurídica para que el uso de renovables no impacte la rentabilidad de los proyectos. El texto también prevé modificaciones estructurales, eliminando la obligación de que los grandes consumidores compren energía renovable a través de CAMMESA, flexibilizando los precios máximos en contratos y facultando cambios en el régimen para fomentar la diversificación tecnológica y geográfica, la incorporación de medición inteligente y la gestión de la demanda.

Con estas reformas, el marco normativo se orienta a dar mayor libertad y previsibilidad a la inversión privada, facilitando la expansión de proyectos renovables de gran escala, aunque sin traducirse necesariamente en una política de transición energética integral. Como explica Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “para que las renovables cumplan un rol estratégico en la matriz energética es necesario articular más actores, definir la demanda y construir una narrativa común sobre qué tipo de energías se desea promover, no librarlas a los megaproyectos”.

En la misma línea, Álvarez también advierte que “este proyecto de continuidad de la 27.191 se limita a asegurar beneficios fiscales y la intangibilidad de los contratos hasta 2045. Sirve para un sector de la industria, para los inversores en grandes parques, que demandan grandes inversiones, pero en términos de política sectorial, no es suficiente. Hace falta un plan de transición, con una hoja de ruta asociada”.

Un país atrapado en los fósiles y en el desorden

Una pregunta válida para cualquier lector, incluso para quien escribe estas líneas, es por qué, siendo las renovables más baratas y con recursos solares y eólicos abundantes, Argentina no logra abrirse camino hacia una transición energética. La respuesta no es simple pues el país arrastra una dependencia estructural de los combustibles fósiles que condiciona cualquier intento de cambio.

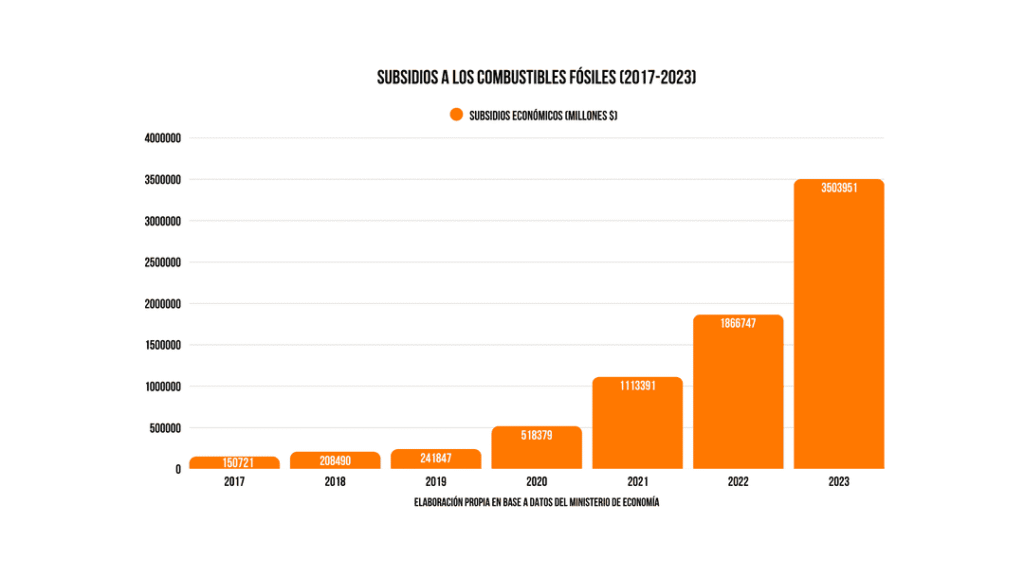

Esto se explicaría, en parte, por un esquema de subsidios que refuerza la inercia en el país. Solo en el primer trimestre de 2025 el Estado destinó más de $420.000 millones a empresas hidrocarburíferas, frente a apenas $2.889 millones asignados a renovables y eficiencia energética, el nivel más bajo en cinco años según el Monitor de Presupuesto de FARN.

Sin embargo, el desequilibrio no se explica únicamente por la composición de la matriz, sino también por la infraestructura que la sostiene. El Sistema Argentino de Interconexión lleva dos décadas con escasa expansión, y sin nuevas líneas de transmisión resulta imposible despachar la energía limpia generada en regiones como la Patagonia o el noroeste argentino. Como comenta Elisabeth Möhle en conversación para esta nota, el problema de la transición radica también en la infraestructura paralizada. “Sin una red de transporte modernizada, la transición energética queda atrapada en promesas que caen en saco roto”, asegura.

En ese sentido, Möhle aclara, además, que, aunque el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI, régimen promocional quea proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares) funcionó para algunos grandes parques, “el RIGI no resuelve para las renovables los problemas de infraestructura y los problemas más políticos de si va a estar esa demanda de seguir avanzando con la transición. Para mí, puede haber funcionado para algunos parques, pero si hubieses tenido la infraestructura, ahí van a entrar más proyectos renovables, porque al final son grandes inversiones”.

Ante este panorama, surge la pregunta de cómo ordenar todo esto para abrir un camino viable hacia la transición energética. Para algunos, la respuesta no está solo en la macroeconomía, los subsidios o la infraestructura, sino en un marco legal que provea consenso político. En este sentido, Möhle destaca que “lo importante es que haya una ley, la ley que ordene y dé cierta previsión. Que puedas remontar, revalidar ese consenso que tuviste en 2015 con la sanción de la ley”.

Provincias en resistencia de la mano de la generación distribuida

Argentina hoy se encuentra en un punto de inflexión, con un eclipse institucional y político que sin embargo alumbra otros aspectos, quizás relegados detrás de las lógicas de mercados, que también alzan la bandera de la transición. Al interior del país, diversas provincias han comenzado, incluso antes de la sanción de la 27.191, a diseñar estrategías propias para no quedar atrapadas en la dependencia fósil. Para aquellas que no poseen grandes yacimientos hidrocarburíferos, las renovables son tanto una oportunidad de diversificación económica como de soberanía energética.

La provincia de Santa Fe, por ejemplo, despliega hace años un modelo de transición energética propio que no convoca únicamente al gran inversor. “Estamos trabajando para posicionar un modelo de transición energética subnacional que lidere a nivel nacional”, comentó para Climate Tracker Cecilia Mijich, subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética en la provincia.

En 2006, la Legislatura de Santa Fe sancionó la Ley 12.692, que estableció un régimen promocional provincial para la investigación, desarrollo, generación y uso de energías renovables no convencionales. Esa norma marcó el inicio de la transición energética santafesina, al sentar las bases legales para proyectos solares y eólicos (entre otras), con beneficios fiscales por 15 años para los emprendimientos habilitados. Desde entonces, la provincia no ha dejado de avanzar, institucionalizando el proceso a través de nuevos marcos como la Ley 14.259, que consolidaron un piso regulatorio para dar continuidad a los programas.

Hoy, con el Programa Prosumidores 4.0, se amplió la potencia máxima permitida a 1,5 MW y se ofrecen tarifas diferenciales durante ocho años, lo que asegura previsibilidad a quienes invierten. “Cualquier usuario que se anote en Prosumidores 4.0 tiene garantizados los incentivos por cinco años. Incluso si cambia el gobierno, eso no se puede revertir”, subraya Mijich. El programa, que ya tuvo versiones anteriores, desde el piloto inicial en 2016 hasta la reformulación de 2020, ha sumado cientos de usuarios residenciales, pymes, cooperativas y municipios. A agosto de 2025, según datos compartidos por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia, ésta cuenta con 1.407 usuarios generadores conectados y una potencia renovable instalada de 10.277,1 kW en todos los programas vigentes, lo que refleja un crecimiento sostenido de la generación distribuida año tras año. “Son cientos de prosumidores que producen su energía y la inyectan a la red, y eso crea un efecto demostración muy fuerte en toda la provincia”, remarcó Mijich,

El esquema se sostiene, además, con herramientas como el Fondo de Energías Renovables, líneas de crédito provinciales con tasas bonificadas y convenios con bancos, que facilitan el acceso a equipamiento solar y eólico para pequeños y medianos usuarios. “La clave está en que no se trata de una política coyuntural, sino de una política pública con horizonte de largo plazo. En Santa Fe tenemos un marco provincial, financiamiento propio y actores preparados para sostener la transición”, destacó Mijich. Señala también cómo “ese andamiaje [legal y financiero] es lo que da confianza. Cuando una pyme invierte en solar, sabe que el Estado provincial respalda esa decisión y que no se va a caer con el próximo cambio de gestión”.

Al marco de incentivos financieros se le suma un capital técnico y científico que es clave para la provincia, con más de 160 proveedores vinculados a energías renovables y eficiencia energética, gestores capacitados, etiquetadores de vivienda y magísteres en energías renovables formados en universidades públicas. Esta red territorial asegura que la política energética no dependa de cambios de administración y que los proyectos puedan concretarse en distintos niveles, desde pequeños sistemas residenciales de 3 kW hasta parques solares privados de varios megavatios que venderán energía directamente a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe. “El ecosistema santafesino tiene una ventaja enorme, hay proveedores locales, hay investigación aplicada y hay formación de recursos humanos. Eso garantiza que la transición energética sea una realidad productiva y tecnológica”, enfatiza Mijich. “Lo que construimos es un círculo virtuoso, usuarios que instalan, empresas que proveen, universidades que forman, y un Estado que articula. Ese es el verdadero sentido de la transición”.

¿El camino es la descentralización?

Donde el Estado nacional se retira, los modelos provinciales pueden momentáneamente hacer frente al desinterés. Pero surge la pregunta inevitable: ¿pueden estas iniciativas locales sostener una transición energética en mayor escala?

“El desarrollo de la generación distribuida en Argentina está muy atrasado si nos comparamos con Brasil”, señala Möhle. “Tenemos mucho menos capacidad instalada, y eso afecta varias dimensiones: transporte, inversión, financiamiento. Incluso la falta de metas claras es un obstáculo crítico por sí sola. La electricidad sigue siendo muy barata comparada con otros países, y eso desincentiva a individuos y empresas a instalar sistemas propios”.

Möhle explica que, aun cuando las provincias avanzan, las soluciones de menor escala no transforman la matriz energética nacional. “En muchas provincias del sur o patagónicas, donde la elección tecnológica no es tan evidente, los gobernadores priorizan eficiencia económica o energética antes que motivos climáticos”.

A esta perspectiva, Álvarez agrega que las provincias tienen una ventana de oportunidad para liderar la transición en redes de distribución y generación distribuida, pero advierte que el modelo descentralizado puede profundizar desigualdades, dadas por la diferente dotación de recursos, tintes políticos y articulación entre carteras ministeriales intra provincia. “No es deseable que cada provincia se ‘salve sola’. Santa Fe, Córdoba y Mendoza podrán avanzar; otras provincias del centro o norte verán pasar las oportunidades. La brecha se ensanchará y el individualismo provincial, en las que cuentan con recursos propios, podría tender a crecer”, sostiene. Desde esta perspectiva, aunque el liderazgo provincial no puede reemplazar un marco nacional, genera evidencia, capacidades técnicas y marcos regulatorios que podrían ser un insumo clave para políticas nacionales más sólidas.

Para Mercure, aunque la descentralización no garantiza la transición, probar y sostener iniciativas locales es indispensable frente a la incertidumbre nacional. “Cuando asumió la administración de Milei, nos enfocamos [desde FARN] primero en política climática nacional, y vimos que con este gobierno no iba a pasar nada. Entonces empezamos a mirar a otros niveles, identificando provincias con iniciativas en generación distribuida. La gran mayoría tenía algún tipo de plan subnacional, aunque coordinar con áreas de energía, agro o industria sigue siendo un desafío. Aun así, hay ganas de avanzar, y debemos aprovecharlo”, explica.

Mercure subraya que estas experiencias locales no son perfectas, pero que son dignas de rescatar y visibilizar aún más cuando el gobierno nacional se ausenta: “No me parece imposible mayor protagonismo por parte de las provincias. Hay que buscar soluciones, escuchar a las provincias, apoyar sus ideas. La generación distribuida también puede solventar problemas sociales, ambientales, fomentar inclusión y desarrollo local. Por lo menos necesitamos intentar y sostener la transición frente a la incertidumbre”.

En cuanto a la prórroga de la Ley 27.191 enviada a la Cámara de Diputados, esta podría asegurar la continuidad de incentivos hasta 2045, aunque no contempla objetivos de participación de energías renovables. Respecto a las expectativas, Álvarez subraya que “si no hay metas claras, la acción provincial y comunitaria no puede compensar la inacción nacional. Tenemos la oportunidad de transformar esta situación mediante una ley de transición con una hoja de ruta asociada que posibilite al país al financiamiento climático internacional y así bajar el precio de la energía local al mismo tiempo que se genera más empleo por unidad de energía generada. Es lo que tenemos, y tenemos que aprovecharlo”.