Nolvia Morales conoce el mar desde que abrió los ojos. De niña vivía entre la playa y la majada. En su época colegial, pasaba los veranos acompañando a su papá a mariscar y pescar albacora. Pernoctaban en familia en rucos junto al mar: construcciones ligeras, con madera, pircas de piedra y lonas.

Ella es una mujer changa, un pueblo originario reconocido recién el 17 de octubre de 2020 por el Estado de Chile. Además, es técnico en párvulo y secretaria de la Comunidad Indígena Elly Morales. Nacida y criada en la localidad costera de Paposo, en la comuna de Taltal, a 180 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile. Fue en esta comuna donde Colbún decidió suspender el desarrollo del proyecto Central de Bombeo Paposo en 2024.

Nolvia recuerda con nostalgia uno de esos veranos en la playa Rancho Monte. Con solo seis años, ella y su hermana aprendieron a cargar el huiro en su espalda, una alga que crece en los roqueríos y que se comercializa en el mercado asiático. En esa época, su papá le pagaba con dulces y luego de una exhaustiva jornada de trabajo, Nolvia con sus primos se reunían alrededor del fuego para comer pescado, quebrar erizos y cocer las lapas.

A sus 35 años, Nolvia sigue acompañando a su papá algunos veranos, ahora con sus dos hijos y su esposo, y es que la pesca, caza y recolección, explica ella, son una actividad ancestral: “No sé si en la familia existe alguien que no sepa ir a mariscar”, comenta. Sin embargo, hoy ve amenazada esta tradicional forma de vida por el proyecto INNA, al igual que la flora y fauna que la ha visto crecer.

Este es un megaproyecto que busca producir hidrógeno y amoniaco verde con una inversión de 10.000 millones de dólares, según informa la empresa AES Andes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Se ubicaría en Taltal e incluye un puerto, una planta desaladora, tres parques solares, tres parques eólicos y un terminal marítimo.

La firma estima que este proyecto tendría la capacidad de producir 100.000 toneladas anuales de hidrógeno verde y 650.000 toneladas de amoniaco verde para consumo doméstico o de exportación. Además, INNA tiene una magnitud de más de tres mil hectáreas, lo que equivale al 18% de la isla de Rapa Nui o 40 veces el Parque O’ Higgins de Santiago.

El hidrógeno es el elemento químico más simple y abundante del universo. Está presente en el vaso de agua que tomas por la mañana, el azúcar que le pones al café y la aspirina que tomas cuando te duele la cabeza. Pero el hidrógeno también es un vector energético.

A través de un proceso llamado electrólisis, que utiliza electricidad para dividir las moléculas del agua, se obtiene el hidrógeno. Si la electricidad proviene de fuentes de energía renovable, como la eólica o solar, se considera hidrógeno “verde” porque su generación no emite gases de efecto invernadero. Asimismo, la denominada “energía del futuro”, promete descarbonizar sectores contaminantes como el eléctrico, alimenticio y de transporte.

La apuesta de Boric por el hidrógeno verde

“Para impulsar la industria del hidrógeno verde elaboramos un Plan de Acción al 2030, avanzamos en dar certezas regulatorias, en crear la infraestructura necesaria para que la industria funcione, y capacitar a las y los trabajadores de este nuevo sector”, anunciaba Gabriel Boric, Presidente de Chile, en la Cuenta Pública 2025, todo esto en el marco de los compromisos climáticos asumidos en el Acuerdo de París.

El Plan de Acción contempla ciertos criterios de sustentabilidad para el desarrollo de la industria, entre ellos, el fomento de una empresa que respete “las sensibilidades e intereses de sus habitantes, abordando de manera integral los componentes de la cadena de valor del hidrógeno y sus derivados, el equilibrio y sinergia con otras actividades y usos, y el sistema de asentamientos humanos”.

Junto con ello, en 2024 el Gobierno presentó un fondo por 1.000 millones de dólares para el desarrollo de esta industria en Chile, financiado con préstamos y aportes de organismos internacionales y la Unión Europea, más recursos adicionales de Corfo.Y es que, según la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, este combustible producido en el desierto de Atacama y en la Región de Magallanes tendría el costo nivelado de producción más bajo del mundo al 2030.

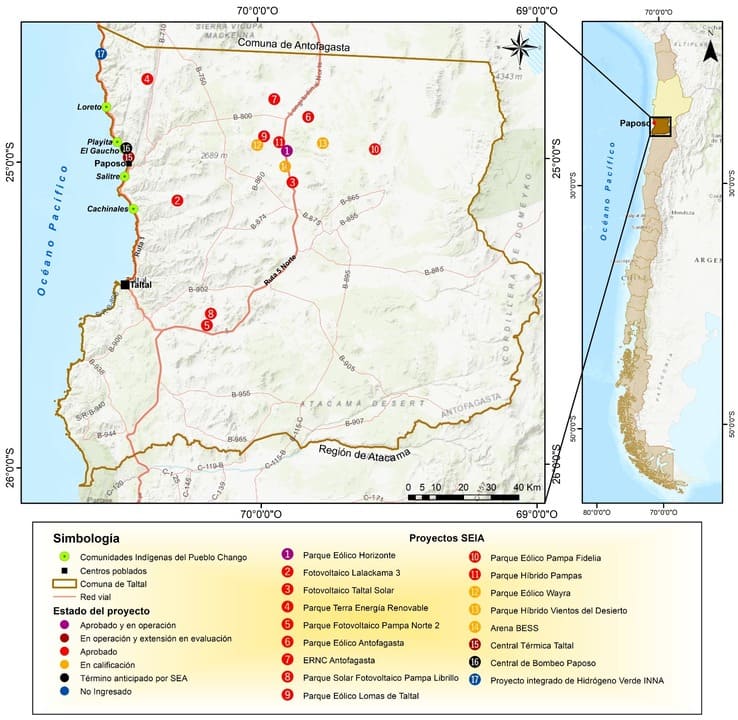

Eso explicaría por qué de los 18 proyectos presentados en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que declaran ser parte de una o más cadenas de valor de producción de hidrógeno verde, el 78% de ellos estarían concentrados en estas dos regiones, con una inversión total de 43.177 millones de dólares, según datos del SEA. Del total de proyectos presentados, siete aún se encuentran en etapa de tramitación ambiental, entre ellos, INNA.

En el caso específico del norte, Kenis Aguirre, director ejecutivo de H2 Antofagasta, explica que la Región de Antofagasta y gran parte del desierto de Atacama cuentan con el mayor nivel de radiación del mundo, lo que permite levantar proyectos fotovoltaicos o térmicos a precios muy bajos. Pero, además, agrega que existen condiciones eólicas favorables y un desarrollo portuario importante.

“INNA como tal es un proyecto que trae desarrollo, cuidado y se acopla totalmente a lo que declara la política de hidrógeno verde chilena y va a contribuir a descarbonizar 1.500.000 toneladas de dióxido de carbono”, dice Kenis.

Sin embargo, asegura que tiene un desafío importante, que es el rechazo que tienen las comunidades por estas nuevas industrias, debido a un dolor histórico provocado por las empresas extractivistas y aunque “es imposible decir que esta industria tendrá un impacto cero, yo creo que tiene la posibilidad de construir un nuevo diálogo con las comunidades”.

Agua para la industria, salmuera para el mar

Brenda Gutiérrez (55) vive en Taltal y es la presidenta de la comunidad indígena Pabla Almendares de Peralito, Salitre y Paposo. Hoy también está preocupada por el proyecto INNA, especialmente, por la planta desaladora. Brenda asegura que la devolución de la salmuera al mar tendrá consecuencias en la biodiversidad marina: “Nosotros nos vamos a quedar con la contaminación, con el basural y con las enfermedades”.

El Estudio de Impacto Ambiental presentado por AES Andes explica que el proyecto INNA considera la construcción y operación de una planta desaladora, capaz de tratar 326,6 litros por segundo de agua de mar para la producción de 117 litros por segundo de agua desalada, mediante dos pasos de ósmosis inversa: “El agua de rechazo de la desaladora corresponderá a 211 litros por segundo y será descargada al mar mediante un sistema compuesto por emisario terrestre, cámara de carga, emisario submarino y difusor”.

Para este proceso se requieren grandes volúmenes de agua, explica Jorge Sánchez, investigador del Centro de Investigaciones Marinas de Quintay de la Universidad Andrés Bello. El académico comenta que, desde el punto de vista de las comunidades marinas, hay dos fenómenos importantes: se altera la temperatura del agua y también aumenta la salinidad de manera “considerable”.

“Los grupos más afectados son los invertebrados marinos. Estos cambios pueden provocar la muerte o una disminución de su éxito reproductivo”, dice Jorge. Esto puede tener repercusiones en la cadena trófica, porque estos organismos son el alimento de peces que son altamente extraídos de nuestro país, como la anchoveta, sardina, pejerrey, entre otros.

Si hablamos de cifras, un estudio publicado en la revista Marine Pollution Bulletin analizó tres plantas desaladoras en el norte del país, pertenecientes a la Minera Escondida, Aguas Antofagasta y Minera Candelaria. Ahí, se observó que “el aumento de la salinidad sobre la salinidad natural en el área afectada por la descarga de salmuera fue menor al 5% en un radio menor a 100 metros desde los puntos de descarga”. Esto se explicaría por las condiciones oceanográficas de las costas chilenas, sumado al uso de difusores, que favorecen la dilución de la salmuera en los ecosistemas. Sin embargo, las y los investigadores puntualizan que se requiere de una normativa ambiental específica que regule los niveles máximos de salinidad permitidos en los vertidos de salmuera para evaluar proyectos y aplicar medidas de prevención y mitigación eficaces, asegurando así prácticas sostenibles y reduciendo posibles conflictos socioambientales.

Esto se suma a un informe emitido en febrero de este año por la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Medio Ambiente de Antofagasta, liderada por Gustavo Riveros Adasme. El documento de 28 páginas solicita reevaluar “los impactos por ruido submarino sobre la totalidad de especies de fauna marina”, esto en su fase de construcción y operación del proyecto.

Para Brenda el análisis de ruido submarino en el Estudio de Impacto Ambiental de INNA está severamente limitado, y es que “sólo evalúa el hincado de pilotes y la operación de dos remolcadores, excluyendo el ruido generado por los buques tanque que transportan amoniaco”.

Brenda también explica que el pueblo Chango es un pueblo que se mueve libremente y también le preocupa los problemas de navegación que podría traer el terminal portuario. El mar para ellos representa energía y para ella ser una mujer changa conlleva una responsabilidad de proteger el borde costero. Cuando va a pescar es consciente de que todo tiene un ciclo: “Nosotros sacamos solamente lo que ocupamos y todo tiene su medida, no sacamos semillas”.

Zona de sacrificio ¿verde?

“Me imagino Taltal en 20 años más como Tocopilla, todo contaminado, lleno de empresas, más como de zona industrial”, dice Nolvia con tristeza. “Acá tenemos mucho parque eólico y fotovoltaico y por la costa también… nos vamos a ver afectados por el cerro, por el borde costero y también mar adentro”, agrega.

En la comuna de Taltal existe una zona denominada “Área de Reserva de Taltal”. Este es un inmueble fiscal definido como un sector prioritario para el desarrollo de proyectos de energía eólica por el Ministerio de Bienes Nacionales, con una superficie de 3.599,9 hectáreas. Entre febrero de 2020 y noviembre de 2024 ingresaron a calificación al SEIA 17 proyectos en esta zona, según explica América Valenzuela, antropóloga y académica de la Universidad de las Américas, en el libro “Hacia una antropología de infraestructuras sudamericanas”. A la fecha no se han sumado más proyectos en la Reserva.

Para América, en Chile el discurso de las energías renovables carece de un análisis más profundo respecto a los efectos e impactos socioambientales que podría tener a largo plazo: “El país a generado un conjunto de legislaciones y acuerdos con las empresas privadas de producción de energía, para darle curso al desarrollo de la transición energética… pero el problema es que lo hace en territorio étnico, en espacios indígenas”.

Pero, desde el Ministerio de Energía, destacan las nuevas oportunidades de empleo, desarrollo local y una nueva identidad productiva para Chile. “La consolidación de la industria del hidrógeno verde representa para Antofagasta y para Chile una oportunidad histórica de reconversión productiva, transitar de ser un país importador de combustibles fósiles a convertirse en productor, consumidor y exportador de combustibles limpios”, explican.

El jueves 12 de junio la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de diputados sesionó en el observatorio Paranal, a 115 kilómetros de Taltal. En la audiencia estuvo presente el alcalde de la comuna, Mario Acuña, quien subrayó que “Taltal ha sido históricamente una zona sacrificada para el desarrollo nacional” y, además, enfatizó en que el municipio de Taltal y la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta han manifestado su rechazo al proyecto INNA.

El jefe comunal agregó que su comuna tiene una de las mayores concentraciones de proyectos energéticos por superficie habitada del país. Sin embargo, mientras Taltal genera energía limpia para el sistema eléctrico nacional, la población de la comuna enfrenta problemas básicos no resueltos, como falta de agua potable, un hospital en estado deplorable y la peor conectividad vial de la región.

“¿Qué saco con que una empresa me dé agua o luz?”, se pregunta Nolvia, si años después su hija no podrá ir a la playa a comerse un erizo en la orilla y sus nietos no podrán vivir lo que les dejaron sus antepasados.

Bajo la lupa del SEA

En marzo de este año se emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) del SEA, como parte de la revisión del estudio del «Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoníaco Verde, INNA».

En paralelo a la elaboración de este documento, entre el 10 de enero y 2 de abril se desarrolló el proceso de Participación Ciudadana, donde tanto desde el mundo astronómico, como expertos y representantes de las comunidades changas de la zona, hicieron observaciones a la iniciativa. En total ingresaron más de 700 observaciones.

AES Andes tenía hasta el 19 de junio para responder el ICSARA mediante una Adenda. Sin embargo, en medio de críticas, la firma norteamericana informó que requería mayor tiempo para responder, solicitando una extensión hasta el 4 de noviembre. Pero tras considerar el plazo propuesto como “excesivo”, el SEA definió que “la fecha en que culminará la suspensión de plazo será el 3 de octubre de 2025.

Entre las razones de la firma para solicitar la extensión del plazo, está la realización de una campaña complementaria destinada a las áreas de rescate y relocalización de reptiles, para acreditar que el hábitat seleccionado es idóneo para dichos individuos. Este proceso se realizará entre septiembre y octubre. También se realizarán actividades de levantamiento de información en terreno con las comunidades indígenas.

“Nosotros esperamos que rechacen el proyecto, que quienes toman las decisiones vean el daño y el sacrificio de un proyecto de esta magnitud”, dice Nolvia Morales. Para ella, además, las medidas de mitigación que plantea la empresa son las mismas de otras industrias que han presentado proyectos en Taltal: “Como que copian y pegan”.

Por otra parte, Brenda Gutiérrez plantea una meta de diálogo con INNA. Desde su comunidad quieren plantearle sus preocupaciones: “No queremos que devuelvan la sal al mar. No queremos que toquen a las chinchillas. Ahí quizá podamos llegar a un relacionamiento justo”.

Nos contactamos con AES Andes, sin embargo, declinaron dar entrevista para este artículo, debido a que el proyecto INNA continúa en fase de evaluación ambiental en el SEIA.