En julio de 2024, el gobierno de Javier Milei aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema para atraer inversiones mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años, abarcando ocho sectores de la economía con el objetivo de convertir a Argentina en un proveedor estratégico en mercados globales.

Para las energías renovables, el RIGI generó tanto inquietud sobre su integración como expectativa de impulsar megaproyectos frente al desinterés oficialista. Incluso diversos medios locales rápidamente celebraron el potencial del esquema: un artículo del medio Portal Solar del 4 de septiembre de 2024 enfatiza que el umbral de inversión mínima pautada por el régimen (200 millones de dólares) se justifica frente a los beneficios a largo plazo del sector solar. De manera similar, Ámbito reportaba en noviembre del mismo año que, incluso frente la caída de la Ley 27.191 de promoción de energías renovables, la perspectiva de Argentina para el desarrollo del sector no descarrilaría gracias al RIGI.

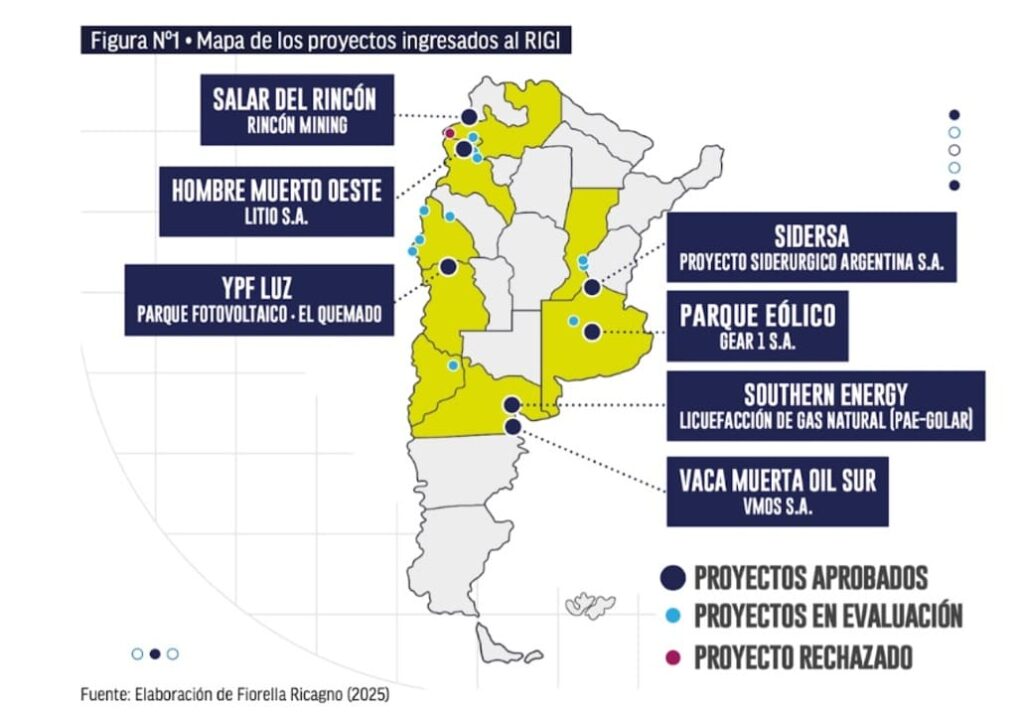

A pesar de que ya ha pasado un año de su puesta en marcha, solo 19 proyectos fueron presentados al régimen y siete fueron aprobados por su Comité Evaluador. De ellos, solo dos pertenecen al sector de energía, con propuestas de generación con fuentes renovables no convencionales para uso industrial. La limitada adhesión de proyectos al esquema nos obliga a preguntarnos no solo por qué no se han materializado más iniciativas, sino también qué tipo de modelo de “desarrollo” está diseñado para promover el RIGI y qué mercados abre realmente al capital privado.

La ilusión al capital

Cuando la administración de Javier Milei presentó en diciembre de 2023 (a solo semanas de haber asumido el cargo) su proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el artículo 641 (RIGI) se celebró por el oficialismo como la medidas del gobierno libertario para atraer capitales de gran escala al país. Ofreciendo beneficios aduaneros, fiscales y cambiarios, más estabilidad jurídica por 30 años, ocho sectores de la economía (minería, energía, hidrocarburos, forestal, acero, infraestructura, tecnología y turismo) fueron encomendados a la tarea de convertir al país en un destino previsible y seguro para la inversión extranjera. Por su parte, voces críticas advertían que la puesta en marcha del régimen consolidaría al país como un exportador de commodities, frenando la innovación y atropellando derechos ambientales y sociales.

A 12 meses de su puesta en marcha, el imán que prometía atraer capital fresco no ha podido cumplir sus expectativas en ninguno de los sectores a los que apuntó. Entonces, ¿se hubieran realizado de igual forma las inversiones adheridas al régimen, de no existir el mismo?

Para Ariel Slipak, economista y coordinador del área de Investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y coautor del Boletín n°1 del Observatorio del RIGI, “es un mito que un régimen de incentivo fiscal sea determinante para mover la rentabilidad de un sector”. Según Slipak, las garantías legales que ofrece el RIGI no compensan los riesgos macroeconómicos que realmente determinan si un proyecto se concreta. “El capital se mueve por la rentabilidad esperada de la inversión, así de sencillo”, agrega en conversación con Climate Tracker.

Acompañando la visión de Slipak, Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET y Transnational Institute y coautora del Observatorio del RIGI, remarca que “el RIGI no ofrece nada nuevo”. Sus beneficios, protección de activos, estabilidad tributaria e incluso arbitraje internacional, ya existen en los Tratados Bilaterales de Inversión que Argentina mantiene con Estados Unidos, Canadá o China, países que concentran un porcentaje relevante de proyectos de energías renovables y extracción de minerales críticos como el litio. En materia energética, estos tratados garantizan lo que cualquier paquete robusto de derechos puede ofrecer al capital privado. Por ello, el RIGI no constituye un diferencial real para atraer capital fresco. “Los marcos regulatorios son un requisito necesario, pero no suficiente”, explica Ghiotto, quien agrega que “el régimen no puede resolver la mayor limitante para el capital extranjero: la falta de estabilidad macroeconómica”.

“Esto muestra que no es parte de un plan económico sostenible”, advierte Slipak, ya que los inversores siguen expuestos a riesgos que determinan si un proyecto es realmente viable.

“No hay un modelo de desarrollo detrás del RIGI”, continúa Ghiotto, “lo que hay es la cristalización de un modelo extractivista, es un blindaje normativo para ciertos sectores [hidrocarburos] pero no garantiza condiciones reales para el flujo de inversión, mucho menos para renovables”.

El largo camino para que el capital privado apueste a la energía limpia

Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la transformación energética requiere inversiones de largo plazo y la certeza de que la estrategia se mantendrá durante al menos una o dos décadas. Sin embargo, en muchos países de la región, los cambios de gobierno interrumpen los procesos transformadores y generan inseguridad jurídica, especialmente en naciones con alto riesgo-país. En Argentina, esta incertidumbre macroeconómica se suma a la extrema lentitud de la última década para desarrollar la infraestructura necesaria que permita integrar las energías renovables a la red eléctrica.

Hoy, el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) arrastra déficits estructurales que se han convertido en el gran cuello de botella para sumar energías renovables a la matriz: las líneas de alta tensión, muchas con décadas de antigüedad, no pueden trasladar la energía de recursos no convencionales a los grandes centros urbanos. En 2023, el Decreto 55/2023 declaró la emergencia energética y otorgó al Ejecutivo amplias facultades para intervenir, aunque bajo una lógica de “Estado mínimo”, donde la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura queda a cargo del capital privado mediante concesiones, según la Ley 17.520 y su modificación en la Ley Bases. La emergencia, prorrogada este año con la resolución 370/2025, además se ve acompañada por la resolución 715/2025 que prioriza más de 5.600 km de líneas de alta tensión y 17 obras de transporte eléctrico, todas financiadas y ejecutadas por privados.

Desde la Secretaría de Energía admiten que el sistema está saturado: la última gran obra nacional fue en 2017, y en el AMBA en 2006, mientras el consumo eléctrico creció un 20% y la expansión de líneas apenas un 8%. Luciana Ghiotto advierte que “sin infraestructura básica no hay inversiones posibles, cualquier proyecto privado debe asumir el costo de construirla, lo que limita la cantidad de proyectos que el RIGI puede promover en cuanto a inyección de energía”.

A esto se suma la falta de acompañamiento estatal. El proyecto de presupuesto 2026 presentado en septiembre de este año prioriza nuclear e hidroeléctrica, relegando a las renovables no convencionales con el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, que recibirían solo $2.892 millones de gasto proyectado, equivalente al 0,05% del gasto total. Martín Dapelo, coordinador del Comite de Financiamiento de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), critica que esta orientación “no responde a la emergencia energética; se postergan soluciones inmediatas que podrían provenir del sector renovable”. Frente a esta problemática, consultamos a la Secretaría de Energía con respecto a qué mejoras se plantean para reducir la incertidumbre del sector privado, aún no hemos tenido respuesta.

Si desde su concepción el RIGI promueve el espíritu no intervencionista del oficialismo, surge la pregunta de por qué incluir a la energía dentro de sus ocho sectores piloto y por qué hablar de renovables como si el régimen fuese a considerarlas. Pero, como señala Ghiotto, la etiqueta de “renovable” no siempre refleja una contribución real a la descarbonización.

Parque solar El Quemado

Para la provincia de Mendoza, territorio azotado por la megaminería, el desarrollo de megaproyectos renovables que acompañen el desarrollo minero e hidrocarburífero son el nuevo polo de desarrollo económico. Con este argumento, el gobierno provincial intenta reconfigurar la imagen de la minería como un insumo indispensable para el futuro energético con herramientas como el Plan Pilares. Si los minerales de transición se producen utilizando electricidad solar para el desarrollo de las actividades, la provincia puede exportar un mineral “verde” y legitimar una industria históricamente resistida en los territorios.

En este contexto, el parque solar El Quemado, desarrollado originalmente por la empresa EMESA y adquirido en 2023 por YPF Luz, presenta una inversión de 201 millones de dólares para el desarrollo de un megaparque de más de 500.000 paneles solares sobre 350 hectáreas. Sin embargo, los 305 MW de potencia que la puesta en marcha del parque en 2026 pretende generar no serán exclusivamente destinados a descarbonizar la red eléctrica nacional, sino a abastecer la producción industrial tanto minera como petrolera.

En una visita oficial al parque en julio de este año, el CEO de YPF, Horacio Marín, remarcó que el crecimiento del desarrollo fotovoltaico en el país es una meta central para la compañía. Marín señaló que YPF se encuentra enfocada en “ampliar Vaca Muerta (el yacimiento de hidrocarburos más importante de Argentina) para generar exportaciones por 30.000 millones de dólares a partir de 2031, y en “fortalecer YPF Luz como nuestra plataforma de desarrollo energético en las próximas décadas”. A su vez, en agosto de 2025, YPF Luz firmó un acuerdo con Compañía Mega, mayor exportadora de líquidos de gas natural extraídos de Argentina, para cubrir el 100% de su consumo eléctrico durante cinco años con energía renovable proveniente de El Quemado y del parque eólico CASA.

Parque eólico Olavarría

En paralelo al impulso de los megaproyectos solares en Mendoza, el Parque Eólico Olavarría se perfila como otro hito de la expansión renovable del RIGI. Desarrollado por PCR junto con ArcelorMittal Acindar, el proyecto contará con 30 aerogeneradores de última generación de 6 MW cada uno, para una potencia total de 180 MW, abarcando unas 4.500 hectáreas a 24 km de la ciudad de Olavarría, con conexión a la estación transformadora local mediante una línea de alta tensión que la empresa también construirá.

Sin embargo, la energía generada no se destinará exclusivamente al acceso a la electricidad, sino a abastecer directamente a la industria. Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, aclaró que el parque permitirá cubrir más del 65% de sus operaciones industriales en Argentina. Por su parte, Martín Federico Brandi, CEO de PCR, subrayó que el proyecto refuerza su protagonismo en la transición energética, pero que también busca “ofrecer soluciones sustentables y eficientes a la creciente demanda eléctrica de las industrias”.

Ambos proyectos han sido ampliamente celebrados como “victorias” de la expansión de las renovables bajo el RIGI, aunque en realidad estas inversiones no representan un avance para la transición energética del país, la mayor parte de su producción se dirige al consumo privado industrial. Como señala Slipak para este artículo, “si de verdad quisiéramos avanzar en la transición energética, los proyectos aprobados por el RIGI deberían tener un foco más por la desfosilización, la descentralización y la reducción de pobreza energética”.

Poder, ambiente y derechos, ¿para quién?

El 31 de agosto, el programa de streaming libertario Las tres anclas sentó en su mesa al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quien además preside el Comité de Evaluación del RIGI, para discutir los beneficios “estructurales” que el régimen trae al país. En ese marco, González defendió el modelo extractivista que atraviesa todos los proyectos amparados por el RIGI: “Si nombramos países, ¿alguien cree que Canadá o Australia viven mal por apoyarse en sus recursos naturales? El desarrollo responsable de los recursos no puede ser una mala palabra”, remarcó.

Pero la pregunta que verdaderamente queda en el aire es si ese desarrollo “responsable” que el oficialismo dice defender públicamente puede sostenerse cuando el RIGI habilita inversiones sin estándares de acción climática.

Según Slipak, el artículo 165 de la norma otorga a los beneficiarios del RIGI un estatus que les permite pasar por encima de las regulaciones nacionales, provinciales y municipales, un poder “supralegal” que podría invalidar protecciones existentes – como la Ley 7722 de Mendoza – y congelar la capacidad del país para fortalecer normas ambientales y laborales durante los próximos 30 años. Además, el artículo 193 garantiza prioridad a las empresas del RIGI en el acceso a recursos esenciales como agua y energía, “lo que implica una jerarquía donde primero se atiende a las corporaciones y después a la ciudadanía. Existe también el riesgo de profundizar la pobreza energética y reducir el acceso de la población a recursos básicos”, advierte.

El arbitraje internacional, agrega Ghiotto, es otro eje crítico: “El RIGI permite que las empresas, incluso las locales, demanden a la Argentina en tribunales extranjeros si las regulaciones afectan sus ganancias esperadas. Estamos viendo un claro desequilibrio estructural. Las multinacionales tienen el conocimiento, los abogados y el capital para explotar las reglas de la inversión internacional. Las comunidades locales, en cambio, quedan con poco poder. Ese desequilibrio no hace más que profundizarse”. La investigadora subraya, además, que el régimen crea una zona económica especial para estos ocho sectores, un verdadero “RIGILAND”, en el que “cualquier ley provincial, municipal o nacional que pudiera imponer controles ambientales o laborales queda anulada bajo el RIGI. Treinta años significan que seis gobiernos quedarán atados a los mismos privilegios corporativos.

En la misma línea, un artículo de las investigadoras de FUNDAR Ana Julia Aneise y Elisabeth Möhle para el eldiarioAR destaca que, lejos de impulsar las capacidades tecnológicas verdes de Argentina, el RIGI ofrece incentivos incondicionales a inversores extranjeros sin exigir transferencia de tecnología, formación de capacidades ni integración de proveedores locales, consolidando un rol extractivo y clausurando la posibilidad de que el país desarrolle las bases industriales y tecnológicas necesarias para insertarse en cadenas de valor verde.

Frente a la pregunta sobre la cantidad actual y futura de proyectos que puedan adherirse al régimen, Slipak concluye que “el RIGI ya causa un daño enorme simplemente por existir. La discusión no es sobre cuánta inversión o cuántos proyectos entraron. La verdadera discusión es que el RIGI blinda de impunidad a privados para violentar el ambiente y las comunidades que lo habitan. Incluso sin nuevos proyectos, los precedentes que sienta son extremadamente difíciles de revertir”.

Con los beneficios del régimen permanentes hasta julio del 2026, y con la posibilidad de la prorrogación por un año, queda por ver si al final hay únicamente oportunidades para unos pocos.