Cuando llegaron al estado los aparatos gigantes —como les dicen a los aerogeneradores—, habitantes de la comunidad de Unión Hidalgo, una región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, pensaron: “¿Qué será? ¿Por qué estará ahí?” Dudaron sobre si era una cosa sencilla y que les iba a beneficiar en cierta manera con el riego de plantas u otra cosa. “En menos de dos, tres meses pusieron ahí un ‘letrerote’ de que habían roto el récord mundial de generación de electricidad con esos aparatitos. Y ahí empezó el boom”, señala Pedro Matus, opositor de los alrededor de 31 proyectos eólicos que cercan su comunidad.

Así comenzaron a instalarse varias compañías. Una en El Ingenio, La Venta, en La Ventosa. Fue entre 2011 y 2012 que arribó a Unión Hidalgo el parque eólico Gunaa Sicarú. Las casas de la comunidad se encontraban a 300 y 400 metros de los aerogeneradores. El ruido de las aspas no los dejaba dormir y rompía con el sonido de su Oaxaca. Además, asegura Norberto Altamirano, habitante y docente de la zona, “no se hizo una junta en toda la población, no se convocó a la gente”.

Por este motivo, le exigieron a la empresa Électricité de France (EDF) que se realizara la consulta previa. A partir de entonces organizaron asambleas o sesiones informativas, donde se hablaba de las bondades y beneficios. Pero “la empresa tuvo la gentileza de pagar a muchísima gente para que asistiera a esas asambleas exclusivamente a gritar, a mis propios paisanos”, para generar una división entre las y los miembros de la localidad. A partir de entonces, fueron estigmatizados y recibieron amenazas, según Matus.

Al alza los potenciales del viento

Así como se fueron instalando múltiples proyectos uno tras otro en Oaxaca, la energía eólica iba al alza en México. El boom que menciona Matus va de 2010 a 2020; mientras que entre 2020 y 2023, su uso como fuente de generación eléctrica se mantuvo constante. En otras palabras, no creció ni disminuyó en el último periodo, de acuerdo con el informe “Energía Verde en América Latina”. En ello coincide la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) que indica un crecimiento en la capacidad instalada de 31.51% de 2010 a 2018; en tanto que de 2019 a 2024 fue de 6.25%.

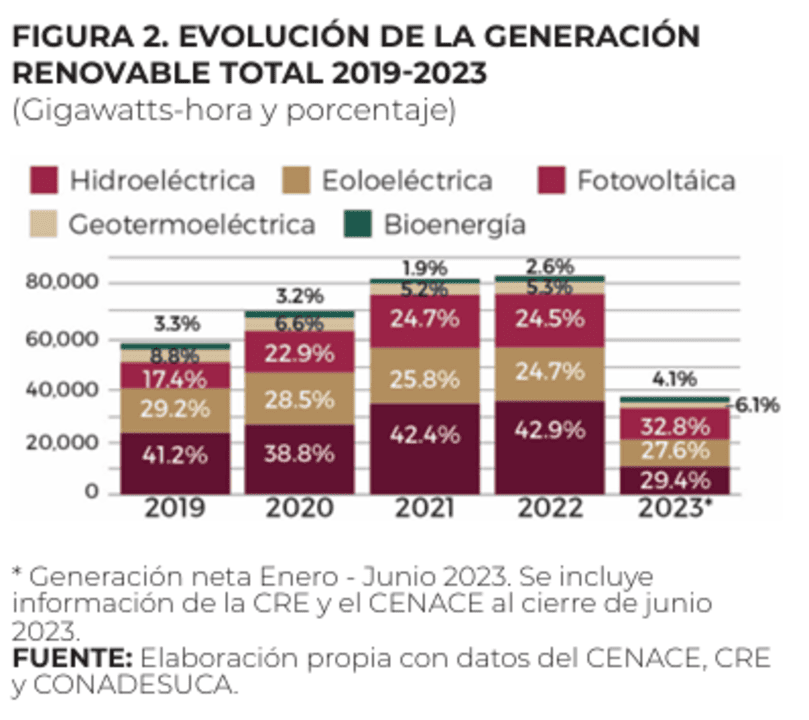

Por su parte, el Reporte de Avances de Energías Limpias 2024 de la Secretaría de Energía (Sener) revela que la generación de electricidad a través de la energía eólica muestra un altibajo sostenido en el primer semestre de 2019 a 2022, (29.2%, 28.5%, 25.8% y 24.7%, respectivamente). Mientras que en 2023 avanzó unos puntos porcentuales, hacia 27.6%.

Parece que 2025 será diferente, pues el año pasado se tenían 71 parques y 7,683 megavatios instalados en energía eólica; en tanto, en lo que va de 2025 se tienen 74 parques y 7,782 megavatios de capacidad instalada, esto último a decir del presidente de la AMDEE, Gerardo Pérez Guerra.

La energía eólica representa un motor de desarrollo económico y una oportunidad para generar empleos verdes, promover el desarrollo social y posicionar al país en la transición energética, agrega el directivo. Sin embargo, las ventajas o ganancias para las comunidades donde se implementan estos proyectos son, con frecuencia, olvidadas.

Consulta anticipada e información con claroscuros

Una prioridad es una consulta previa e informada. Informada significa dar a conocer todos los puntos tanto positivos y negativos de lo que implica la implementación de un parque eólico, así como la mitigación o resarcimiento de daños. En otras palabras, una transparencia real.

El 23 de febrero del año en curso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exhortó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a entregar información sobre los “parques y plantas eólicas situadas en Oaxaca”, puesto que en 2024 una persona presentó un recurso de revisión —un medio legal para impugnar una respuesta de un sujeto obligado a dar información— ante el Instituto.

Esto se debe a que no hay precisión en las cifras y da cuenta de una transparencia limitada. En un escenario imaginario, si se realizara una consulta con transparencia real, después de ello seguiría para las empresas cumplir los acuerdos establecidos con la comunidad.

En ese sentido, los escenarios se diversifican, puesto que la normativa en México ha sido modificada recientemente. La anterior legislación energética de 2013 es calificada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “un despojo” que “benefició los bolsillos del sector privado”. Además, fue el marco bajo el cual se instalaron la mayoría de los proyectos eólicos hasta hoy activos en el país. Ante el inicio del sexenio de la mandataria, ésta creó un nuevo marco regulatorio para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que incluye una serie de reformas bajo el rumbo de una transición energética “justa”, englobado en lo que se ha denominado como “leyes secundarias”. Incluyen la expedición de nueve leyes secundarias y la armonización de tres iniciativas.

Todas ellas fueron aprobadas con 332 votos a favor y 83 en contra, una mayoría que representa el 80% del quórum. El 18 de marzo, en el marco del 87º Aniversario de la Expropiación Petrolera, se firmaron los decretos para que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Asimismo, son la Ley del Sector Eléctrico (LSE) y la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE) las que establecen lineamientos para el impulso de energías limpias; pero no se establecen metas claras ni incentivos específicos para impulsar las energías renovables como la eólica.

Respecto a la consulta previa, la LSE habla acerca de la ampliación de espacios de participación inclusiva, principalmente de los pueblos originarios, en las cadenas productivas locales de los proyectos energéticos, los cuales incluyen a los eólicos. De igual modo, menciona que cada proyecto del sector eléctrico debe contar con una Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético emitida por la Secretaría de Energía (Sener); ésta, aparte de medir el impacto social, con base en la evaluación establecerá medidas de mitigación para proteger los derechos humanos y la sostenibilidad en las comunidades afectadas.

Y, aparte, incorpora el término de “justicia energética”, definiéndolo como las acciones o estrategias encaminadas a reducir la pobreza energética, y las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía. Al mismo tiempo de que busca impulsar el desarrollo regional y la prosperidad compartida mediante el acceso a energía e infraestructura energética confiable, asequible, segura y limpia.

En tanto que, la Ley de Planeación y Transición Energética de igual manera agrega la justicia energética y sostenibilidad como parte importante. Busca que los actores del sector garanticen el respeto a los derechos humanos ambientales y sociales. Además, se adiciona el Sistema Nacional de Información Energética para mejorar la transparencia; no obstante, queda ver la implementación de toda esta normativa en la práctica.

Asimismo, a nivel global, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho a la consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas y tribales cuando se desarrollen proyectos que puedan afectar sus derechos o intereses, y México lo ratificó.

Oaxaca, a la cabeza en energía eólica

En 1994 se instaló el primer parque eólico tanto en México como en Latinoamérica, específicamente en el Istmo de Tehuantepec. Se trata de La Venta en Oaxaca, que comenzó como un proyecto experimental llevado a cabo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Eligieron Oaxaca bajo el argumento de promover el desarrollo económico de uno de los estados con mayores niveles de pobreza y reducir los gases de efecto invernadero generando energía limpia.

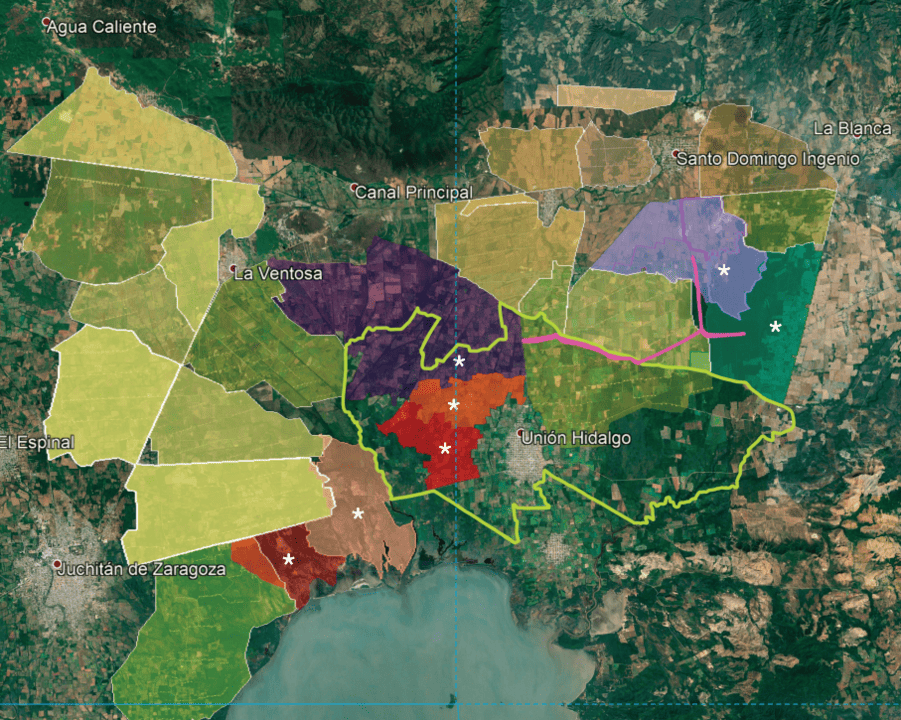

Hoy, la mayoría de la capacidad instalada del país en energía eólica se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, con 2,758 megavatios contabilizados en 2024 y el mayor número de parques (28), reuniendo así 1,583 aerogeneradores, según información del gobierno del estado de 2019 (esto varía según diferentes fuentes).

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señaló al término de 2024 que “contaba con 27 permisos de generación de energía eléctrica con tecnología eólica” en el estado. Sin embargo, a la fecha se desconoce con certeza cuántos aerogeneradores hay en total, así como antenas y torres eólicas. Asimismo, en tierras oaxaqueñas está uno de los parques que fue considerado uno de los más grandes de América Latina: “Energía Eólica del Sur”, donde se generan 396 megavatios.

Esto contribuye a eliminar la emisión de 567 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) y permite un crecimiento económico de 3.9% para el estado.

No obstante, tras 31 años desde la instalación de la primera eólica en la zona, se espera que tanto el sector privado como el público estén abiertos a ver las afectaciones que actualmente se están manifestando para mejorar los futuros proyectos.

Comunidades se perciben sin beneficios por las eólicas

La otra cara de este avance verde es el descontento de las comunidades, quienes consideran no han obtenido los beneficios prometidos por las eólicas. Esto también se puede ver en otros proyectos en Oaxaca, como en La Ventosa. O incluso en otros estados como Chiapas, donde, por ejemplo, Juan Carlos Castro Clemente, habitante de Villa del Mar con rancherías a uno y dos kilómetros de dos proyectos eólicos en San Jacinto, Arriaga, señala que la comunidad no ha obtenido ningún beneficio; únicamente quienes arrendaron sus tierras.

Tampoco, asevera, hubo una consulta comunitaria que incluyera a toda la población aledaña, sino a unas cuantas personas que tenían intereses económicos; y no se difundió información sobre el proyecto.

Sin embargo, parece que los casos sin consulta previa destacan en Oaxaca, también las limitadas políticas energéticas y estrategias para lograr una aceptación social genuina. Esto se debe principalmente por la cantidad de proyectos eólicos en el estado.

Es recurrente el rechazo comunitario

En ese sentido, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC) tiene registrados más de 25 proyectos de parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuya consulta previa a las comunidades no fue realizada. Aunque se buscó confirmar este dato, la limitada información al respecto no lo permitió.

Un obstáculo recurrente en las eólicas es el rechazo comunitario. Este problema radica en la falta de una consulta adecuada, transparencia y beneficios tangibles para las comunidades donde se implementan estos, explica Guillermo Torres Domínguez, coordinador de justicia para PRODESC.

Uno de los problemas más comunes radica en la tenencia de la tierra debido a una falta de transparencia y de consulta previa informada. En México, además de la propiedad privada y la pública, existe la propiedad agraria, que implica el cumplimiento de una serie de requisitos cuando una tercera persona quiere utilizar esas tierras que le corresponden a un ejido, que es una comunidad agraria. Algo muy ocurrente es que se hacen pasar esas tierras agrarias como propiedad privada. Es decir, se suscriben contratos de arrendamiento bajo el derecho civil, en contravención del derecho agrario.

Ejemplo de ello es el proyecto eólico Piedra Larga, en Unión Hidalgo, Oaxaca. Tras doce años de litigio —añade Torres—, el Tribunal Colegiado ya confirmó que estas tierras son agrarias y que, por tanto, los contratos son nulos. Todo esto porque las empresas no observan los criterios y las directrices que ya se han definido internamente para el derecho a la consulta.

Licencia social y consulta previa: ¿es lo mismo?

La licencia social es un término muy utilizado en la jerga empresarial, en especial, vinculado al concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que al final implica un cumplimiento voluntario de actividades de estilo asistencialista a fin de generar beneficios en las comunidades, indica Torres. Sin embargo, las empresas están obligadas por ley a respetar los derechos humanos de las comunidades.

Por eso, las empresas suelen lograr la licencia social o la legitimidad del proyecto con base en el otorgamiento de becas, programas sociales para la educación, la salud o el trabajo. No obstante, tendrían que asegurar una verdadera consulta (libre, previa e informada) de los proyectos, sin intervenciones por parte de las empresas, antes de obtener las autorizaciones o los permisos involucrados, no después.

En otras palabras, ello representa garantizar el otorgamiento de beneficios equitativos para las comunidades que no se traduzca solamente en regalar lentes a veinte niños y niñas, por ejemplo, sino que sea proporcional; pero, actualmente, “la desproporción es abismal”, explica Torres.

De ahí que la obtención de lo que las empresas denominan “licencia social” se ha convertido en un proceso conflictivo, donde los derechos de las comunidades a menudo quedan relegados a un segundo plano.

“Cuando la realidad de las cosas es que una perspectiva de derechos humanos implica, primero, reconocer que es una obligación establecida respetar los derechos humanos. Sí a cargo de su verificación o cumplimiento por parte de las autoridades, pero cuyos destinatarios son las empresas”, asevera el experto.

En cuanto a los empleos, Irene Arranz, directora de Mercado y Desarrollo de Negocios de Siemens Energy, señala que, desde su experiencia, durante la fase de construcción de un parque eólico, se generan aproximadamente 300 empleos por cada 100 megavatios, y en la fase de operación, alrededor de 40 empleos permanentes para los siguientes 20 o 25 años. La experta asegura que los proyectos suelen ir acompañados de iniciativas como la creación de centros de formación y universidades, que fortalecen el desarrollo local.

Además, indica que las comunidades fueron consultadas según la normativa en la que se exige que los proyectos deben tener la consulta indígena aprobada antes de comenzar su construcción.

Respecto a iniciativas con beneficio social, la especialista destaca “Tejiendo el viento”, un programa que impulsa la economía de las artesanas en el Istmo de Tehuantepec. Incluye capacitaciones en gestión financiera y diseño creativo, así como apoyo para la comercialización de productos a nivel nacional e internacional. Hasta 2024, el programa impactó a un promedio de 140 artesanas de 12 comunidades, resalta.

Una verdadera consulta previa beneficia a las compañías

Por su parte, Evelina Marín, directora senior de Sustentabilidad en Engie México, explica que las empresas deben entender realmente lo que necesitan las distintas partes interesadas. En ese sentido, considera que es necesario mirar que los procesos sociales no están aislados de otros procesos ambientales y financieros. “Cuando uno logra entender esto, puedes entender cuál es la sinergia del impacto que estás causando y tener acciones contundentes para atender”.

Para Marín, los conflictos con las comunidades cuando se instalaban los grandes desarrollos eólicos o fotovoltaicos se deben a que “no se tenía una consciencia clara o no se quería tener una consciencia clara de que quien recibe el impacto en el sitio tiene una voz y puede ejercer mucha presión sobre tu proyecto”.

Como se ha visto, personas de las comunidades no se perciben beneficiadas por estas empresas. El reto ante el nuevo marco regulatorio en puerta es hacerlo más robusto, garantizando el derecho a la consulta previa para evitar conflictos y asegurar una transición energética justa. Sobre todo, considerando que es uno de los objetivos planteados por la administración actual, y también uno de los ejes rectores de la Agenda de la AMDEE que representa a 71 desarrolladores, fabricantes y proveedores de servicios relacionados con el sector.

Al respecto, Torres señala que el paquete de reformas energéticas de 2023 mejora los derechos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en México —lo que en la actual administración se mantiene—. En específico, estableció que la consulta, además de llevarse a cabo, tiene que incluir en el resultado un apartado sobre los beneficios equitativos para la comunidad donde ese proyecto se va a desarrollar.

Por otro lado, el abogado señala que la debida diligencia corporativa de derechos humanos también es fundamental. No se trata solo de obtener una “licencia social”, sino de asegurar que las comunidades sean parte activa en la toma de decisiones y que reciban beneficios proporcionales a los impactos de estos proyectos en su territorio. Solo bajo estos principios podría reducirse la oposición a la energía eólica y allanarse el camino hacia un desarrollo sustentable que respete los derechos de las comunidades involucradas.