Por Rocío Lloret Céspedes – La Región / Dialogue Earth

La mañana del 20 de enero de 2023, un entusiasta presidente Luis Arce anunció el inicio de la era de industrialización del litio boliviano. Frente a un auditorio lleno de invitados en la Casa Grande del Pueblo —sede de Gobierno—, auguró que, para el primer trimestre de 2025, el país estaría exportando baterías de litio fabricadas con materia prima local. “Hoy es un día histórico para todos nosotros. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que el país se sienta en el camino correcto del aprovechamiento de uno de sus recursos naturales tan preciados como es el litio boliviano?”, le dijo a los asistentes.

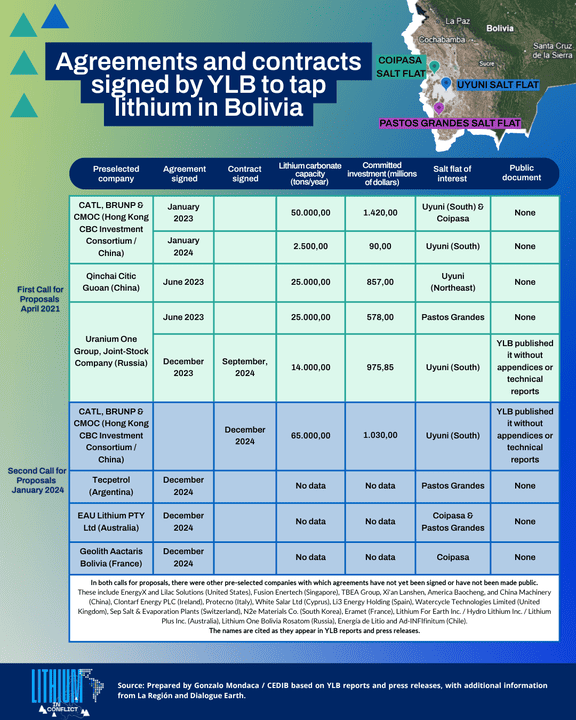

Con su presencia en el acto, Arce buscaba subrayar el carácter histórico de la firma del primer acuerdo entre la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino Hong Kong CBC integrado por tres empresas. Tras varios intentos fallidos por entrar en el negocio internacional de este mineral, considerado crítico para la transición energética global, el presidente apuntaba a que —por fin— Bolivia lograría vender sus recursos naturales con valor agregado, y no como un simple commodity. “No hay tiempo que perder”, repitió un par de veces.

El Ministerio de Hidrocarburos explicó en ese momento que la firma comprometía a las partes a poner en marcha dos complejos industriales, para trabajar a partir de una tecnología conocida como ‘extracción directa de litio’ (EDL). “Una solución viable, real y de rápida implementación”, la describió el entonces ministro Franklin Molina. Ambas instalaciones producirían hasta 25.000 toneladas de carbonato de litio por año en los salares de Uyuni (en el departamento de Potosí) y Coipasa (en Oruro), según cálculos del gobierno.

El carbonato de litio es la presentación comercial más común de este recurso. Se trata de un compuesto químico de litio, carbono y oxígeno, indispensable para la fabricación de baterías con las que funcionan vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que hoy todavía mueven gran parte del transporte mundial. También resulta fundamental en sistemas de almacenamiento de electricidad que hacen posible aprovechar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como el sol o el viento. El transporte y la generación de energía eléctrica son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.

En ese mercado estratégico, Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de recursos de litio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), uno de los mayores volúmenes en el mundo. Sin embargo, aún no ha certificado sus reservas, la parte de los recursos que es económicamente explotable.

Cinco meses después del anuncio de Arce, YLB tuvo que salir a aclarar que lo que se había presentado en enero de 2023 era un convenio de estudio, no un contrato para construir las plantas industriales. La diputada María José Salazar y otros congresistas de oposición, así como actores civiles y políticos le reclamaron al gobierno que el documento no se conociera ni hubiera pasado por la Asamblea Legislativa. Según estipula el artículo 158 numeral 12 de la Constitución, el Legislativo debe “aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo”.

En junio de 2023, año y medio después de que el presidente Vladimir Putin invadiera Ucrania, el gobierno boliviano suscribió un nuevo acuerdo. Esta vez para la “creación de una planta de producción, con una capacidad de 25 mil toneladas de carbonato de litio al año, sobre la base del salar de Pastos Grandes”. Lo hizo con Uranium One Group, una empresa filial del gigante estatal ruso Rosatom. Exactamente un año después, el propio Arce se reunió en Rusia con el presidente de Rosatom, Alexey Likhachev, para hablar de litio, pese a que éste había sido sancionado por Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Australia justo por la invasión rusa a su país vecino.

Entre 2023 y 2024, Bolivia ha firmado 14 documentos con el rótulo de “convenios”, según se desprende de una infografía publicada por la propia empresa estatal YLB en julio pasado y todavía disponible en su página web. Tal nombre le permitió hacer acuerdos sin enviarlos a la Asamblea Legislativa. “Estamos hablando de una primera etapa de convenios, que están dentro de las facultades que Yacimientos de Litio Bolivianos tiene para poder efectuar. Con seguridad, a la finalización de estos convenios, en el caso de tener éxito, se suscribirán los concernientes contratos que —en efecto, de acuerdo a normativa— tienen que ser publicados y también aprobados por la Asamblea”, le dijo al medio local Erbol la ahora expresidenta de la empresa estatal, Karla Calderón, en 2024.

De los anuncios públicos, se sabe que las empresas con las que hay convenios son de seis países con fines de estudio y aprovechamiento —China, Rusia, Australia-Alemania, Francia y Argentina—, sin que hasta ahora se conozca su contenido ni la manera en que se están ejecutando.

Esa opacidad ha despertado preocupación en amplios sectores de la sociedad boliviana. “Yo les llamo instrumentos, porque no se conoce su alcance ni las responsabilidades de las partes”, advierte el sociólogo Marco Gandarillas, investigador de la organización ambiental Latinoamérica Sustentable.

Tres de los convenios —uno con Uranium One Group y dos a nombre de Hong Kong CBC Investment Limited— luego dieron paso a dos contratos, según el proceso general que detalló la ex presidenta de YLB.

La Región y Dialogue Earth, aliados de la investigación Litio en Conflicto, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, obtuvieron los dos contratos con sus anexos e informes completos. El análisis de estos documentos, hecho junto con expertos bolivianos en gobernanza de recursos naturales y derechos indígenas, levanta preguntas sobre cuáles son los beneficios económicos de la explotación de litio para Bolivia bajo este esquema, cuáles serán los impactos ambientales y qué ocurre cuando hay traslapes con comunidades indígenas.

Estas preguntas han cobrado fuerza en la campaña electoral por la Presidencia de Bolivia, debido a la fuerte crisis económica y energética que atraviesa el país. Los dos candidatos que van a balotaje este domingo 19 de octubre, el senador Rodrigo Paz y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, prometieron rechazar ambos contratos, aunque coincidieron en que el litio es un recurso que el país debe aprovechar.

Un puñado de convenios opacos

¿Cómo llegó Bolivia a acumular convenios cuyo contenido permanece en reserva, mientras se los presenta como la gran promesa para convertir al país en un actor clave de la transición energética global?

En 2021, pocos meses después de asumir la presidencia, Luis Arce dio un giro a la política boliviana del litio. Atrás quedó el tradicional método de evaporación solar para extraer el recurso en piscinas que había impulsado su antecesor, Evo Morales, en el que el Estado invirtió más de 585 millones de dólares. Llegó entonces la apuesta por la extracción directa de litio (EDL), promocionada por su gobierno como una moderna tecnología “que permite incrementar la producción de carbonato de litio en menor tiempo y con mayor sostenibilidad”, según fuentes oficiales.

Para ello, YLB lanzó en abril de 2021 la primera convocatoria dirigida a empresas que cuenten con tecnología de EDL y puedan realizar pruebas piloto con salmueras de los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, según el Ministerio de Hidrocarburos. La segunda convocatoria salió en enero de 2024, “para el aprovechamiento de recursos evaporíticos en condiciones reales de los salares de Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa”, dijo en su momento el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

“Eran convocatorias con varias fases. Tras seleccionar a las empresas que avanzaban a la primera fase, se les exigió firmar un acuerdo de confidencialidad antes de avanzar a la segunda. En esa etapa debían presentar sus proyectos. Además, se les permitía inspeccionar en terreno. Fue como si les abrieran la puerta del litio”, explicó la legisladora indígena Toribia Lero, representante de la Nación Sura y hoy segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Tal como refiere la congresista, se lee en la convocatoria pública: “se habilitarán a la siguiente fase únicamente las empresas postulantes que hayan cumplido con los requisitos señalados anteriormente y que suscriban un Acuerdo de Confidencialidad”.

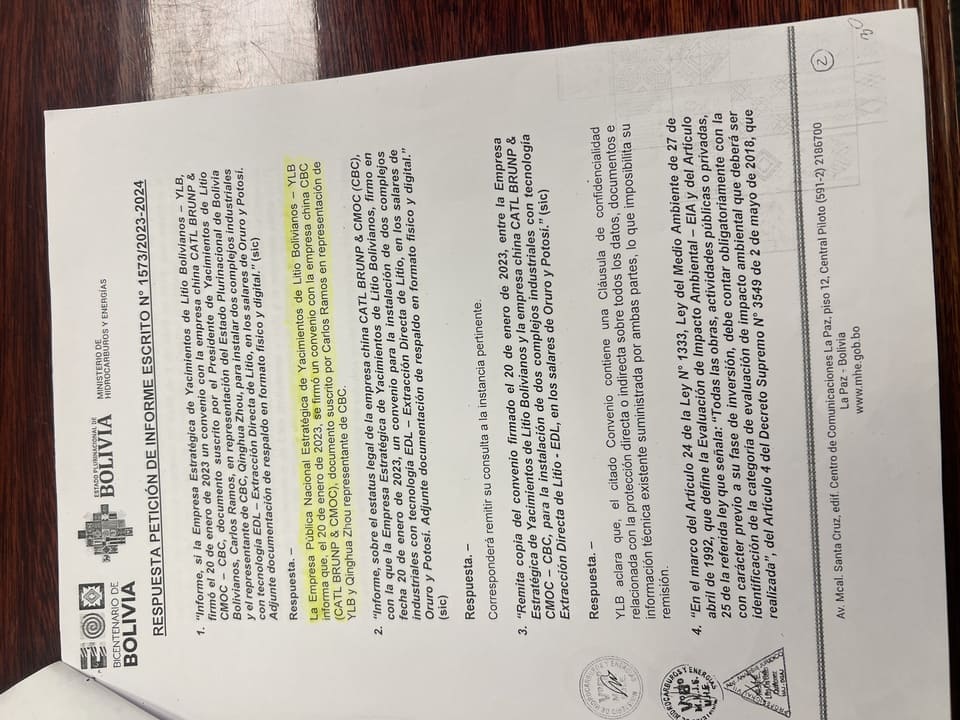

Desde que se empezaron a firmar estos documentos bajo el nombre de “convenios”, y evitar así la obligación de que la Asamblea Legislativa tuviera que revisarlos y aprobarlos, la congresista Lero, especializada en derechos indígenas, presentó al gobierno 24 solicitudes de información para conocer su contenido. Una de ellas, enviada en noviembre de 2024, referente al convenio con el consorcio CBC de enero de 2023, apenas fue respondida en abril de este año.

En un informe de una página, que Lero facilitó a esta alianza periodística, la empresa estatal boliviana del litio señala que “el citado convenio [con el consorcio chino CBC] contiene una cláusula de confidencialidad relacionada con la protección directa o indirecta, sobre todos los datos e información técnica existente, suministrada por ambas partes, lo que imposibilita su remisión”. Las otras 23 solicitudes de informes son una por cada empresa que pasó a una tercera etapa tras la segunda convocatoria, de enero de 2024, y otra por otro convenio firmado con Uranium One Group en la primera convocatoria.

En julio de 2025, la congresista volvió a insistir con tales pedidos. Sin embargo, el miércoles 17 de septiembre, varios documentos concernientes a las dos convocatorias públicas y sus resultados que anteriormente figuraban en la página web oficial de YLB, dejaron de estar disponibles sin que la empresa diera alguna explicación pública. Esta alianza periodística los publica acá por considerar que abordan un tema de interés público para la ciudadanía boliviana.

Según anunció YLB, en la primera convocatoria, los convenios buscaban “hacer estudios y pruebas” y en la segunda, hacer “exploración y aprovechamiento de recursos evaporíticos”. “Un eufemismo para referirse a extracción de litio”, según la diputada Lero, del partido de oposición Comunidad Ciudadana, quien ha cuestionado la falta de transparencia de esos acuerdos.

Los dos únicos convenios que llegaron a la fase de contratación están paralizados en la Asamblea Legislativa desde finales de 2024. Uno —firmado con la rusa Uranium One Group—, fue aprobado parcialmente por los legisladores el 12 de agosto, cinco días antes de las elecciones generales que lideraron Rodrigo Paz y “Tuto” Quiroga, quienes se enfrentarán en el balotaje este 19 de octubre. El otro no ha sido discutido.

Tras aquella sesión, en la que hubo gritos y cuestionamientos severos, tanto de legisladores como de activistas y expertos, una jueza del Tribunal Agroambiental ordenó la suspensión temporal del trámite legislativo, hasta que se resuelvan observaciones referidas a recursos hídricos, aguas fósiles subterráneas y la consulta previa a las comunidades indígenas aledañas.

Opositores pidieron que los nuevos diputados y senadores, que asumirán sus funciones en noviembre, vuelvan a discutir el contrato. “Nosotros, por lo menos como oposición, vamos a tratar de impedir este tratamiento, pero además el 17 de agosto la población ha dado un mensaje claro: no quiere nada de lo que proponga el gobierno de Arce”, señaló el diputado Walthy Egüez, de la bancada opositora Creemos.

Esta alianza periodística ha buscado a YLB desde el 17 de septiembre para preguntarle por los convenios y contratos firmados, primero a través de una carta física en su oficina en La Paz que la empresa estatal no recibió, porque tenía una firma digital y no así física, y luego a través de una solicitud de información a través de su sitio web. En ambas comunicaciones se le pidió a YLB el número y los nombres de las empresas con las que firmó convenios.

Un funcionario de la empresa respondió el 18 de septiembre que “los contratos firmado por el Estado Boliviano para la extracción directa de litio se encuentran debidamente publicados en nuestra página web institucional EPNE-YLB donde se muestran los datos que usted desea” y añadió dos enlaces, en los que aparecen los contratos mas no los anexos ni informes técnicos que los acompañan. Tras una contrarrespuesta el mismo 18 de septiembre insistiendo en información específica sobre los convenios, la empresa no volvió a responder.

Los enigmas detrás del litio boliviano

Ni bien se anunciaron los resultados de las empresas que aprobaron la primera fase de la primera convocatoria, en junio de 2022, surgió una polémica respecto a un supuesto favorecimiento a la firma rusa Uranium One Group. Otra compañía, la estadounidense Energy X, lamentó que un retraso de diez minutos en la presentación de su informe final la haya dejado fuera. Aunque la estatal boliviana calificó tal aseveración como “campaña de desprestigio”, el ejecutivo de una de las empresas participantes y un experto en litio, quienes pidieron reserva por temor a represalias, coincidieron en que el informe final que entregó YLB no incluyó los resultados técnicos de las evaluaciones de las propuestas, sino solo un reporte.

Un exfuncionario público, quien también pidió guardar su identidad por temor a represalias, reveló a este consorcio periodístico que, durante la primera convocatoria, YLB expuso ante el Ministerio de Hidrocarburos los cuadros de comparación sobre uso de energía y agua de las firmas que estaban en competencia. “Para la segunda [convocatoria] la selección fue a puerta cerrada”, dijo.

En enero pasado, los congresistas iniciaron la discusión sobre los contratos con información incompleta. Activistas y opositores cuestionaron los posibles impactos sociales, ambientales y la necesidad de realizar una consulta previa que informe debidamente a los pueblos indígenas que viven en los salares y sus alrededores. La falta de transparencia prendió además las alarmas sobre la posible pérdida de soberanía del país.

“Falta información. El Ejecutivo tomó con total irresponsabilidad, ocultando datos a la comisión y a los parlamentarios, lo que impide un análisis y fiscalización coherente”, denunció en su momento el diputado Egüez. Su colega Lero coincidió y, en una entrevista con este consorcio periodístico, reveló que el tiempo que hubo entre la llegada de los documentos y la sesión en la que debían aprobarse era muy corto. “Ni siquiera nos han dado tiempo para leer, hemos tenido que recurrir a expertos para que nos ayuden a comprender muchas situaciones”, contó.

En un segundo envío de los contratos, en febrero, recién se incluyeron los anexos y los informes económicos. En la página oficial de YLB solo figuran los contratos; no el legajo completo.

Mira aquí los contratos del litio boliviano con sus respectivos anexos e informes completos:

Estos hechos despertaron protestas, especialmente de comunidades indígenas quechuas de la región de Nor Lípez, en Potosí, un territorio que se vería afectado por el emplazamiento de plantas industriales tanto de parte de Uranium One como del consorcio CBC, según se lee en los informes y anexos de los citados contratos.

En mayo de 2025, líderes de estas comunidades presentaron una acción popular para proteger derechos colectivos como el ambiente, la salud o el acceso a servicios esenciales. Inicialmente, el 28 de mayo, el juez Edson Villarroel Herrera ordenó paralizar el trámite legislativo de los contratos y la ejecución de obras “hasta garantizar estudios socioambientales y el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada”. Ese mismo día, el ministro de economía Marcelo Montenegro lamentó el fallo, señalando que estas decisiones judiciales “retrasan el progreso de Oruro y Potosí”. Una semana después, el 5 de junio, el mismo juez dejó sin efecto esa medida cautelar.

“El documento que presentaron los comunarios tiene evidencias de que no solo no hubo consulta previa e informada, sino que ya hay bofedales [humedales altoandinos] que se han secado”, dice Fátima Monasterio, abogada de los demandantes.

La razón para que pueda haber ya afectación ambiental en la zona, como denunciaron habitantes del lugar, es que, si bien los contratos no están vigentes, los convenios con distintos países —cuyo contenido se desconoce— sí lo están. “Los rusos tienen dos convenios: uno para trabajar en Pastos Grandes y otro para trabajar en Uyuni, que es el que ha llegado a fase contrato”, explica Gonzalo Mondaca, ingeniero ambiental e investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

En el caso de Pastos Grandes, Uranium One suscribió en julio de 2023 un convenio con YLB “para instalar un complejo industrial de carbonato de litio (…) con una inversión de US$ 575 millones y una capacidad anual de producción de 25 mil toneladas”, según el Ministerio de Hidrocarburos.

Tal proyecto no avanzó. “En noviembre de 2023, [los rusos] intentaron instalar un campamento entre Alota y Mallku Villamar [dos comunidades indígenas de Nor Lípez] para trabajar en el salar de Pastos Grandes, pero querían hacerlo en una zona de pastoreo [de llamas y vicuñas]. Prácticamente en medio de un bofedal”, añade Mondaca.

Los lugareños rechazaron la incursión, porque nadie les había informado. Según el relato de Mondaca, quien visita la zona con frecuencia, en agosto de 2024 se llegó a un acuerdo para instalar el citado campamento fuera de la zona acuífera, algo que hasta ahora no ha sucedido.

Tanto él como la abogada Monasterio coinciden en que por la zona de salares de Potosí, especialmente Uyuni, “hay una serie de acciones y de actividades que están relacionadas a los contratos, aunque no son el contrato, y se han hecho por encima de la gente”, en palabras de la jurista.

El acuerdo con la filial de la agencia atómica rusa

El contrato con Uranium One Group es un compromiso para “desarrollar, construir, implementar y emplazar una planta” para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, por medio de la técnica de extracción directa (EDL), según se lee en la página 3 del documento. El costo estimado de inversión rusa es de 975 millones de dólares.

Uranium One Group es una filial cien por ciento propiedad de la gigante estatal rusa Rosatom, que aglutina los programas de energía nuclear y no nuclear de ese país. Aunque en su origen fue una minera que cotizaba en bolsas de valores de Toronto y Johannesburgo, hoy ya no cotiza y forma parte del grupo que tiene operaciones de extracción de uranio en Kazajistán, Tanzania y Namibia. Según su página web, tiene “80 años de experiencia en el procesamiento y extracción del ‘oro blanco”, incluyendo la “creación de una cadena tecnológica completa en Rusia, que va desde la extracción del litio hasta la elaboración de baterías y vehículos eléctricos”.

Uranium One ha sido objeto de sanciones internacionales, como resultado de la invasión de Ucrania por parte del gobierno autocrático de Vladimir Putin. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania sancionó a una de las empresas del grupo, Uranium One Group Joint-Stock Company, así como a su presidente Andrey Shutov en febrero de 2023. Dos años después, aplicó el mismo tratamiento a su subsidiaria holandesa Uranium One Holding N.V.

Rosatom se ha librado hasta ahora de las sanciones que han recibido buena parte de las grandes empresas estatales rusas, pero varios de sus directivos sí han sido incluidos. Su presidente, Alexei Likhachev, fue sancionado por Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Australia entre 2022 y 2023. A ellos se les sumó Estados Unidos días antes de terminar el gobierno de Joe Biden, cuando el Departamento de Estado sancionó a Likhachev y a otros 13 ciudadanos rusos que integran el consejo de administración de Rosatom, como parte de las sanciones contra el sector energético ruso que Washington considera “la principal fuente de ingresos que alimenta la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Seis meses antes de las sanciones de Washington, pero más de un año después de que los otros países lo hubieran sancionado, Likachev se reunió con el presidente Arce en San Petersburgo. Hablaron en junio de 2024, según informó la propia Rosatom, de “cooperación bilateral en los ámbitos del uso de la energía nuclear con fines pacíficos y la industria del litio”.

El subgerente de Rosatom, Kirill Komarov, quien en junio de 2023 celebró el acuerdo con YLB como “el primer proyecto extranjero a gran escala en el ámbito de la producción de litio” para la estatal rusa que “abre nuevas perspectivas para una cooperación a largo plazo entre Rusia y Bolivia”, también había sido sancionado cuatro meses atrás por Gran Bretaña por la misma razón. Posteriormente sería sancionado también por Canadá y Estados Unidos.

Entre 2016 y abril de 2025, los gobiernos de Bolivia —Evo Morales primero y Luis Arce después— han sostenido al menos 15 reuniones oficiales, según documentó esta investigación, con base en información pública en prensa y redes sociales. Rosatom también está a cargo de la construcción del reactor nuclear de investigación que el país lleva a cabo en El Alto, La Paz, que debía entrar en funcionamiento en julio, plazo que no se ha cumplido aún.

Las cláusulas del contrato con Uranium

Los términos del contrato también han sido cuestionados.

Fernando Patzy, economista boliviano del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), advierte que el contrato con Uranium One Group se presenta como un “contrato de asociación”, pero en realidad se trata de un contrato de servicios dividido en tres acuerdos. Uno principal sobre la construcción de la planta y otros dos —de operación y comercialización— apenas mencionados en los anexos. Para Patzy, estos últimos omiten datos fundamentales como de qué manera pagará YLB la inversión de Uranium. “Si bien se menciona que será con producto (carbonato de litio), no especifica cantidad, calidad ni plazos, lo que no permite evaluar la conveniencia del negocio”, explica.

José Pablo Solón, autor del libro Espejismos de abundancia: los mitos de la industrialización de litio en el Salar de Uyuni, compara el contrato con una matrioshka, donde los anexos del documento van apareciendo uno entre otro, como el famoso juguete ruso. “El contrato principal establece que, al finalizar la fase II (en 18 meses), YLB recibirá una planta con capacidad para producir 9 mil toneladas anuales de carbonato de litio. Al concluir la fase III, se llegará a la producción de las 14 mil toneladas anuales”, dice.

Tanto Patzy como Solón coinciden en que los anexos contienen generalidades y carecen de especificaciones clave. “Adicionalmente a la aprobación de la Asamblea, se deben suscribir otros tres contratos: el de operación y mantenimiento, el de comercialización y el de conciliación. Estos tres contratos adicionales tendrán una vigencia de 20 años renovables”, detalla Solón.

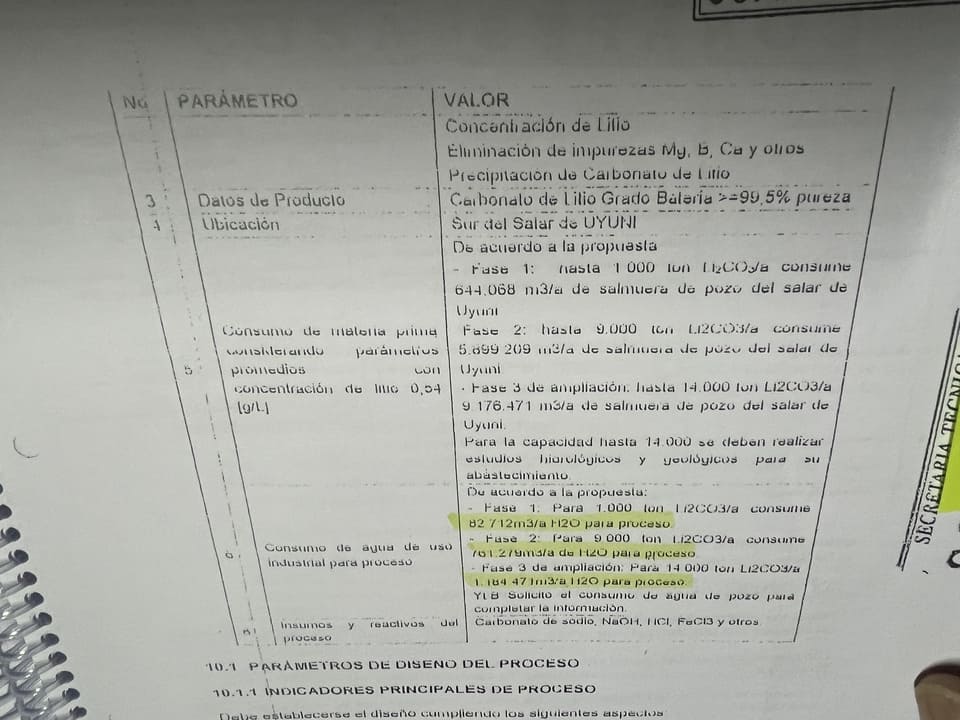

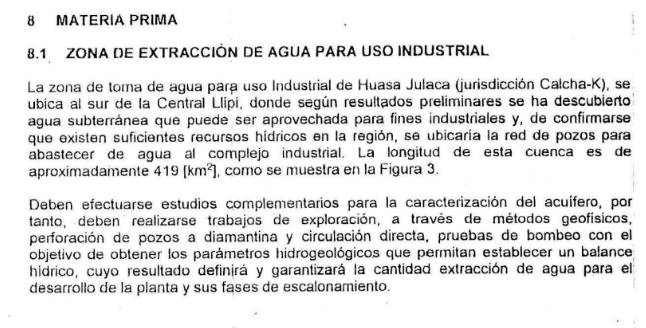

Otro punto que les preocupa es el consumo anual de agua dulce. Según el documento, la operación para extraer el recurso afectaría un área de costra salina de 219 Km2 del Salar de Uyuni y una cuenca de 419 Km2 dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Nor Lípez, en cuya provincia del mismo nombre viven unos 14.241 habitantes, según el Censo de 2024. En total, el proyecto tendría un consumo anual aproximado de 1.184.471 m3 de agua dulce. “Hay información sobre los volúmenes de salmuera y agua que requiere la operación, pero parecen muy grandes, especialmente el de agua dulce. Es extraño porque teóricamente se está optando por la extracción directa de litio para preservar el agua”, dice Patzy.

El contrato aclara que las inversiones en activos (Capex) y gastos operativos (Opex) del proyecto serán cubiertos con ingresos que se generen de la comercialización del carbonato de litio que se produzca en la planta. Según YLB, los ingresos anuales por este negocio se calculan en 315 millones de dólares. “Esto querría decir que el precio por tonelada de carbonato de litio a nivel internacional debería rondar los 30 mil dólares”, dice Solón, explicando que, aunque, a finales de 2022, los precios internacionales alcanzaron 80 mil dólares por tonelada, hoy oscilan cerca de los 10 mil dólares. “O alguien tiene una fórmula secreta para triplicar el valor de mercado, o se ha hecho un cálculo excesivamente optimista”, añade.

Finalmente, la planta industrial rusa estará ubicada al sur del salar de Uyuni, en una extensión de 231 hectáreas (equivalente a unas 324 canchas de fútbol). Los informes que acompañan el contrato, citados por Solón, mencionan “influencia directa e indirecta” en 17 comunidades indígenas que forman parte de la TCO Nor Lípez, en seis de ellas de manera directa y en once, indirecta. El impacto directo alcanzaría a las comunidades Colcha K, Río Grande, Calcha K, Julaca, Vinto K y Ramaditas, mientras el indirecto a Villa Candelaria, Puerto Chuvica, Santiago K, Bella Vista, Malil, Santiago de Chuvica, Manica, Atuicha, Santiago de Agencha, Llavida y Aguaquiza.

“Nos preocupa, porque nuestros animalitos, ¿de qué van a vivir? Se va a secar el agua, ya se está secando. Ahora que se va a trabajar, mucho más. ¿Y qué va a ser de la vida futura para nuestros hijos?”, lamenta Justina Salvatierra Bautista, quien fue Kuraj Mamatalla (máxima autoridad) de la provincia Nor Lípez entre 2022 y 2023; en una entrevista con Dialogue Earth de 2023.

Aunque dichos informes aseguran que las zonas donde se construirá las plantas no se sobreponen a áreas protegidas y que están en tierras del Estado, más adelante se lee que sí abarcan comunidades de la TCO de Nor Lípez, por lo que “para su aprovechamiento, se efectuará las consultas correspondientes, estudios oportunos y acuerdos con la TCO para uso equitativo y sostenible de este recurso (el litio)”. En ninguna parte se menciona la consulta previa e informada, como establecen la Constitución boliviana y el convenio 169 de la OIT del que Bolivia forma parte. El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, aclaró en mayo que tal figura será “posterior a la aprobación de los contratos”. También se incluye una socialización, una consulta a todas las comunidades, previo a lo que es la industrialización, que es la etapa en la que están optando ambas empresas, la rusa y la china”.

Entretelones del contrato con China

El segundo contrato que está actualmente en la Asamblea es con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited, comúnmente llamado CBC en Bolivia por las siglas de sus tres integrantes y “constituido legalmente en Hong Kong, República Popular de China, a través de su sucursal Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal Bolivia”, según se lee en la cláusula 1.2.

La cláusula 4 del documento estipula que, una vez aprobado, el consorcio le “prestará servicios” a la estatal YLB, incluyendo la realización del diseño final de ingeniería, la construcción, la operación y el mantenimiento de dos plantas en el salar de Uyuni. Una de éstas colinda con la que construiría la rusa Uranium One Group. En una de las plantas se extraerá el litio bajo la tecnología EDL, mientras la otra procesará la salmuera residual proveniente de las piscinas de evaporación que se emplazaron durante el gobierno de Evo Morales.

Una vez entren en marcha, las dos plantas producirían entre 10 mil y 25 mil toneladas de carbonato de litio al año. La inversión alcanza 1.030 millones de dólares, según YLB.

“CBC se encargará del diseño, construcción, operación y mantenimiento de las plantas, mientras que YLB pagará al consorcio chino con parte del carbonato de litio generado”, resume Solón.

Ese litio es clave para las tres empresas del consorcio: Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) concentra cerca del 40% del mercado mundial de baterías de litio y abastece a fabricantes automotrices como Tesla, Peugeot, Hyundai, Honda, BMW, Toyota, Volkswagen, Volvo y Mercedes Benz. Guangdong Brunp Recycling Technology Co. Ltd. (Brunp), una subsidiaria de CATL, recicla el material de baterías que están ya fuera de uso. Finalmente, CMOC es el mayor productor mundial de cobalto, otro de los minerales necesarios en las baterías de litio.

Varios de los expertos apuntan a que el contrato tiene información incompleta, como el índice del anexo de la planta de EDL que lista un numeral llamado “8.2, Fuente de agua”, pero que no existe en el documento.

En la cláusula novena —dice Solón— hay un detalle interesante. Si las plantas no logran producir los volúmenes acordados de carbonato de litio durante tres meses consecutivos, ambas partes deben investigar la causa. Si se determina que una de ellas es responsable, esta debe indemnizar a la otra por las pérdidas ocasionadas. La materia prima que se usará para la producción de la planta de salmuera residual proviene de las piscinas evaporíticas instaladas durante el gobierno de Evo Morales. Tras más de 15 años de gestión, éstas no han alcanzado la prometida producción industrial. De hecho, 18 de ellas “están inutilizables”, según dijo Karla Calderón cuando era presidenta de YLB.

Sobre el mismo punto, en el caso de la planta de EDL, la salmuera para producir carbonato de litio provendrá del salar de Uyuni, de una parte colindante con el camino que conecta a las comunidades indígenas de Chuvica y Colchani.

Al igual que con Uranium One Group, una vez más los precios que proyecta la estatal boliviana no se condicen con la realidad, según expertos. Los informes que acompañan el contrato con CBC para los 36 años de operación de las plantas consideran un precio promedio de 24.600 dólares por tonelada, en un escenario pesimista y de 26.100 en uno optimista, cuando la tonelada de carbonato de litio en grado batería está hoy en unos 10.000 dólares.

“En todos los escenarios, CBC mantiene mayor beneficio que YLB, debido a que además de recuperar su inversión y sus costos de operación y mantenimiento, recibirá 12% de interés (o más), 1.700 dólares por tonelada de carbonato de litio (por la licencia de servicio técnico) y 49% de las utilidades”, detalla Solón.

Los otros tres puntos clave sobre posibles desventajas para Bolivia podrían ser las regalías, la consulta a pueblos indígenas y el impacto sobre el uso de agua, añade.

En el primer caso, la Ley Minera establece un 3% de regalías para los departamentos de los que se extrae recursos naturales para exportar. Potosí, departamento que albergó la mayor mina de plata del mundo en épocas del imperio español, reclama una ley para obtener mayores regalías por la explotación de litio. Pero la cláusula 24, inciso “c”, estipula que “si durante la etapa de operación y mantenimiento, existe algún cambio legislativo o tributario en las Leyes Aplicables (…), las partes podrán extinguir el presente contrato a solicitud del operador”. En este caso, YLB deberá reembolsar el monto invertido en la implementación de las plantas.

El Ministerio de Hidrocarburos advierte que no corresponde una consulta previa, “porque las plantas no estarán en territorios indígenas”.

No obstante, el contrato y sus respectivos informes presentados a los diputados señala que las fuentes de agua a ser impactadas se encuentran en la TCO de Nor Lípez, más puntualmente en las microcuencas de Cieneguillas y San Gerónimo. Lo propio sucede con el contrato con Uranium One Group, cuyo anexo técnico señala que la zona de extracción industrial estará en la microcuenca de Huasa Julaca, Colcha K, también TCO de Nor Lípez. Es decir, sí podrían impactar a comunidades indígenas que viven allí.

Una invitación oficial tardía

La noche del 19 de enero de 2023, un mensaje de texto llegó a los teléfonos celulares de los máximos líderes indígenas de Nor Lípez. Procedía de la Presidencia del Estado. Era una invitación para asistir al acto oficial de lanzamiento de la “industrialización del litio boliviano” al día siguiente, en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz. A 682 kilómetros de distancia.

“No nos dio tiempo para movilizarnos, así nos enteramos de lo que estaba pasando. Si no era eso, ni siquiera hubiéramos sabido. La invitación era para las ocho de la mañana, ¿cómo íbamos a poder llegar?”, contó a Dialogue Earth en 2023 el líder indígena Néstor Ticona, antiguo Kuraj Kuraca de los Ayllus Originarios Quechuas de Nor Lípez a Dialogue Earth, expresando su molestia por las decisiones del gobierno central. Desde entonces, las comunidades de este territorio vienen resistiendo a un proceso en el que —aseguran— no se les ha consultado nada y temen perder sus sembradíos de quinua, y la producción de su ganado camélido.

A su vez, esperanzados en fuentes de trabajo, esperan una explicación sencilla y en su idioma sobre lo que pasará con su agua y los residuos que dejarán los proyectos para vender litio con valor agregado. “Quería saber: ¿cuántos [trabajadores hay] de la Nación Lípez, de toda la jurisdicción de Nor Lípez, de Sur Lípez? Fui a La Paz y nunca me recibieron o no me dieron respuesta”, lamentó Ticona.

En la zona de los salares se ven vehículos de la empresa Uranium One Group y otras de firmas chinas —según contó la abogada Fátima Monasterio a esta alianza periodística— sin que hasta ahora se sepa bajo qué modalidad están trabajando, explorando o estudiando.

En el salar de Coipasa (Oruro), que figura en la lista de los próximos salares a ser explotados, habita la Nación Quillacas, que aglutina a varios ayllus o grupos indígenas ancestrales. “En su caso, son bastante orgánicos (obedecen las decisiones que se asumen en asambleas) y en un cabildo fueron muy enfáticos en rechazar los contratos”, aseguró el investigador Mondaca.

El lugar tiene sitios sagrados, por lo que afectarlos es muy grave para la cosmovisión andina. “Para nosotros, los pueblos indígenas, el agua es mujer, por eso se dice Mama Yaku (quechua). Es la sangre que fluye por el cuerpo de la Pachamama o Madre Tierra. Y los salares son la leche derramada de una madre que perdió a su niño”, explica la diputada indígena Toribia Lero, quien no pertenece a la zona, pero ha estudiado la cosmovisión andina.

Distinta es la percepción de profesionales jóvenes del lugar, como Wilson Caral, ingeniero ambiental nacido en Colcha K, quien trabajó en YLB e hizo un posgrado sobre la producción del litio en Argentina. Su postura pasa por tomar buenas decisiones y hacerlo de la mano de firmas extranjeras. Reconoce los impactos que genera este tipo de minería, sea cual fuere el método, pero ve posible minimizarlos. Porque así como un día él se marchó, asegura que mucha gente toma esa decisión por falta de oportunidades. “Se puede aprovechar de la mejor manera los recursos, tener menos impactos en el Salar y en el medio ambiente”, insiste. Los más de diez años de experiencia en industrialización de litio y una maestría en recursos evaporíticos no le han valido, sin embargo, para volver a trabajar en YLB.

Esa multiplicidad de acuerdos con empresas foráneas puede parecer paradójica dado el deseo del gobierno boliviano de establecer las reglas de la extracción minera bajo un modelo soberano “donde el Estado boliviano, a través de YLB tiene el control de toda la cadena productiva, desde la extracción, su industrialización y la comercialización de los productos”, según explicó el actual presidente. Sin embargo, refleja un giro significativo entre la estrategia inicial de Morales y luego Arce, y su ejecución, que el economista argentino Martín Obaya describe en su análisis del modelo boliviano como el paso de la “búsqueda de un nacionalismo radical de recursos por parte del Estado”, a un “enfoque nacionalista moderado, más abierto a la colaboración con empresas extranjeras”. En ese proceso, empresas extranjeras pasaron de no poder casi participar, salvo en transferencia directa de tecnología, a ser socias clave.

El hecho de que ese giro haya venido acompañado de una marcada falta de transparencia también levanta alertas para quienes estudian la industria del litio. “Es muy preocupante que los resultados de esas negociaciones y sus cláusulas no sean públicas. Significa que las agencias reguladoras, el Congreso, la sociedad civil y los gobiernos departamentales como el de Potosí no tienen la capacidad de participar como partes interesadas en la gobernanza, porque no están al tanto del contenido contractual”, dice la investigadora estadounidense Thea Riofrancos, profesora de Providence College y autora del libro recién publicado Extraction: the frontiers of green capitalism sobre el boom global del litio. Para Riofrancos, situaciones comparables en otros países y con otros minerales también considerados críticos muestran que “las transacciones corruptas de ‘yo te doy, tú me das’ son más probables cuando no hay transparencia”.

En todo caso, las decisiones sobre quién explotará el litio en Bolivia, en dónde y bajo qué condiciones podrían volver a ser barajadas de nuevo.

En un foro organizado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), días antes de la primera vuelta electoral, los dos candidatos que se medirán en el balotaje —Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Alianza Libre)— anunciaron que, además de rechazarlos, promoverán una nueva ley de recursos evaporíticos y del litio, y garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, entre otros puntos.

En una entrevista con AFP el 26 de agosto, Paz aseguró que “si bien tendremos la primera bancada (de parlamentarios), si no se genera claridad y transparencia, en comunicación con el pueblo de Bolivia, va a ser muy difícil que se aprueben (los contratos)”. Por su parte, Quiroga ofreció este 1 de octubre en entrevista con CNN que cada boliviano tenga un título de propiedad sobre el mineral. En otro encuentro adelantó que “los contratos que firmó el presidente Luis Arce y todo lo que han hecho no tiene ningún reconocimiento de parte nuestra”, según La Nación.

En tanto, una vez más Bolivia ve cómo se diluyen las promesas de riqueza futura, en medio de convenios reservados y una economía asfixiada por la falta de diésel para mover la producción, y la falta de divisas en el mercado formal.

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker Latam, Dialogue Earth, Mongabay Latam y Columbia Journalism Investigations (CJI) , sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.

Compartir: