Com mais de 46 mil espécies vegetais e quase 129 mil animais vertebrados e invertebrados, o Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Essa riqueza natural, distribuída em seis biomas, confere uma infinidade de possibilidades científico-tecnológicas e coloca a bioeconomia como uma das principais apostas do país.

O Brasil chega ao COP16 interessado em negociações-chave para o impulsionamento da bioeconomia no país, entre elas a distribuição justa e equitativa dos benefícios do acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais.

Bráulio Dias, diretor de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil (MMA), afirmou em entrevista a Climate Tracker que as negociações relacionadas à bioeconomia serão um dos principais focos da delegação. Isso porque, segundo ele, o principal desafio para aplicar e implementar ações de conservação e preservação da biodiversidade está na falta de financiamento. Nesse sentido, o desenvolvimento da bioeconomia é uma forma de geração e captação de recursos.

Apesar dos esforços nacionais em torno do tema (o que incluiu a publicação do decreto que institui a Estratégia Nacional de Bioeconomia, e a citação como uma das “missões” do plano Nova Indústria Brasil), o conceito de bioeconomia é amplo e segue em disputa, sendo empregado inclusive por setores como o agronegócio.

A distribuição justa do acesso ao patrimônio genético é uma das diretrizes do documento 10 Princípios de Alto Nível sobre Bioeconomia, publicado pelo G20 em setembro deste ano. Com ele estabelecem-se diretrizes voluntárias e não-vinculativas sobre o tema para os países do grupo. Nele, as partes concordam que a bioeconomia deve ser inclusiva e equitativa, principalmente para os povos indígenas e tradicionais.

A diretriz vai ao encontro do previsto na Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Economia de Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado, uma das metas da Estratégia Nacional e Plano de Ação para a Biodiversidade (NBSAP, na sigla em inglês) brasileira (de 2017, já que o país não apresentou sua atualização na COP), e no Protocolo de Nagoya.

“A repartição justa e equitativa é um dos objetivos da Convenção da Biodiversidade, e o Protocolo de Nagoya implementa justamente isso”, destaca Manuela da Silva, gerente geral do Biobanco Biodiversidade e Saúde da Fiocruz/Ministério da Saúde (BBS-Fiocruz). Adotado em 2010 durante a COP10 de Biodiversidade, em Nagoya (Japão), e em vigor desde 2014, o protocolo é um acordo entre os países para garantir o acesso aos recursos genéticos da biodiversidade e repartir os benefícios do uso deles.

Como país mais biodiverso do mundo, a repartição monetária a partir desses recursos é de grande interesse econômico para o Brasil. De acordo com Silva, na COP16 a delegação brasileira irá advogar pelo estabelecimento de um mecanismo multilateral – um sistema para facilitar o acesso a recursos genéticos e garantir que os benefícios derivados da sua utilização sejam distribuídos dentre os países e partes envolvidas – alinhado à legislação brasileira.

Os 20 países megabiodiversos representados pelo Brasil sustentam que é primordial que os principais dispositivos do mecanismo multilateral sejam decididos nesta conferência, não depois. Também defendem a criação de um fundo gerido pela COP, que seria responsável pela recepção e distribuição dos recursos.

Atualmente, empresas farmacêuticas e de cosméticos, principalmente, lucram bilhões com dados de acesso aberto sobre patrimônio genético. A COP16 pode levar a decisões que exijam distribuição de parte desse lucro. A expectativa é que se chegue a respostas sobre quem deve pagar, quanto, e se será voluntário ou obrigatório.

O grupo da África pediu por um imposto de 1% em cima dos lucros dos produtos farmacêuticos que usem DSI informações de sequências digitais (DSI, na sigla em inglês). O Canadá é contra a proposta, assim como a Federação Internacional de Produtores e Associações Farmacêuticas, que publicou uma nota afirmando que o imposto pode aumentar o custo dos produtos.

O Protocolo de Nagoya encaminha bem o tratamento de materiais físicos, mas ainda tateia a complexidade de lidar com DSI.

Do material para o digital

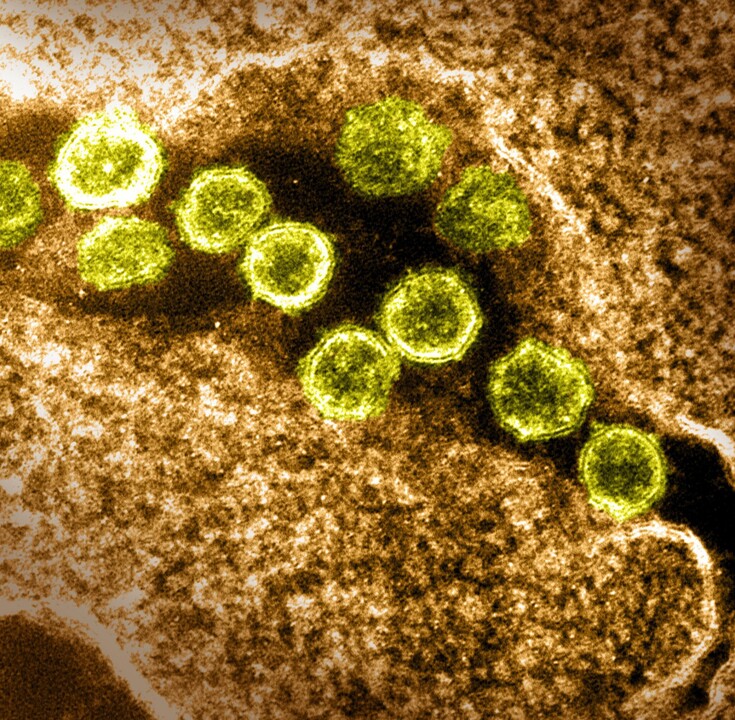

Durante a pandemia de Covid-19, a biomédica Jaqueline Goes de Jesus coordenou o sequenciamento do genoma do coronavírus Sars-Cov-2 apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. A informação genética do vírus foi compartilhada em um banco de dados aberto, possibilitando que pesquisadores do mundo inteiro trabalhassem em kits de diagnóstico e em vacinas.

Esse é um exemplo de DSI, no qual os cientistas não precisavam de um exemplar do vírus em cada lugar para desenvolver as pesquisas, apenas da sequência genética dele. “É uma fonte de recurso enorme. Muitos produtos são feitos assim”, comenta da Silva.

No BBS-Fiocruz, onde são preservados micro-organismos e materiais biológicos humanos, há uma série de protocolos para garantir a procedência dos materiais, como autorização de coleta, cadastro de acesso no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen) e um termo de transferência de material — quando adquirido para estudo por pesquisadores.

O conjunto de etapas facilita o rastreamento de onde e para onde vão os materiais, permitindo negociações bilaterais de acordo com a legislação do país de origem do material.

No entanto, nem sempre o processo é assim. “Quando a gente está falando de sequências genéticas, são milhares. O kit diagnóstico vai usar um pedacinho de informação aqui, um pedacinho de outro aqui… Junta, faz uma salada e o produto tá aqui, sem possibilidade de dizer de onde veio. E de qualquer forma, se viesse de 100 países e desse para identificar, é inviável você fazer acordo bilateral com 100 países”, explica Silva.

O Brasil, por exemplo, faz uso de DSIs de 153 países, enquanto 111 países usam DSIs do Brasil. Os dados são da DSI Scientific Network, que indica o Brasil como o décimo país mais procurado por autores estrangeiros para uso de informações de sequências digitais.

Um sistema de acesso aberto ao DSI com uma série de padrões de classificação e de cadastro das informações genéticas facilitaria o rastreio dos materiais. A expectativa é que o mecanismo estabeleça normas de uso e repartição.

Representante dos pesquisadores brasileiros e integrante de grupos de trabalho sobre DSI e da DSI Scientific Network, a gerente-geral do Biobanco conta que as reuniões formais e informais envolvendo o assunto têm sido constantes e agitadas. “Não vamos finalizar nessa COP como a gente gostaria, mas eu sou uma pessoa muito otimista (e acho) que temos uma ótima representação”, diz.

“O Brasil é um dos países líderes nessas discussões, e os outros países (em desenvolvimento e do sul global) seguem o que o Brasil diz. O que provavelmente será aprovado é a exigência de que todos os pesquisadores que usem DSI tenham que fazer repartição não-monetária”, adianta. O rol de repartições não-monetárias ainda precisa ser definido, mas algumas das sugestões envolvem a divulgação dos resultados e o treinamento de jovens cientistas.

Povos indígenas

Um estudo do DSI Scientific Network publicado em 2022 na revista científica Nature Communications propõe criar uma tag para identificar materiais atrelados a povos indígenas e comunidades tradicionais. Assim, eles apareceriam como diretamente elegíveis para receber fundos monetários advindos do uso das DSIs.

“A questão é a seguinte: de onde parte esse benefício? Vai vir do lucro do produto final ou do processo?”, questiona Leonardo Munhoz, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas Agro (FGV Agro) e do Observatório de Bioeconomia da FGV. Segundo o pesquisador e advogado, a legislação brasileira está “bem alinhada” e já contempla o benefício para os povos indígenas. “Mas como isso vai ser feito? Porque é um impacto (monetário) para a indústria de cosméticos, para a pharma…”, analisa.

Bioeconomia para além do pagamento

Enquanto as empresas e grandes blocos veem a bioeconomia como uma tecnologia de industrialização, os povos indígenas defendem uma sociobioeconomia.

No caderno Bioeconomia indígena: saberes ancestrais e tecnologias sociais, os antropólogos indígenas Braulina Baniwa e Francisco Apurinã defendem que a bioeconomia nada mais é do que o modo de produção e venda que povos indígenas têm vivido desde sempre. “Se for perguntado a um indígena o que é bioeconomia […], é muito provável que ele não saiba responder. Por outro lado, se perguntar a essa mesma pessoa se ela comercializa algum produto extraído ou produzido em seu território, certamente responderá que sim”, escrevem.

“Bioeconomia é o novo nome para as mesmas coisas. Isso está claro também entre indígenas”, pontuam. Mesmo que o termo bioeconomia em si não seja amplamente reconhecido, sabe-se o que ele não é: “bioeconomia não é monocultura, não é homogeneização da paisagem, não é padronização de produtos e processos e não é exclusivamente balizada no valor de troca precificado pelo equilíbrio entre oferta e demanda”.

Nas discussões da COP16, há dúvidas sobre a inserção de comunidades locais e povos tradicionais afrodescendentes como beneficiários do DSI. Adicionar povos afro na repartição de benefícios é uma proposta do Brasil e da Colômbia, aceita por alguns e rejeitada por outros.

Em coletiva de imprensa durante o evento, a filipina Jennifer Corpuz, do povo Igorot, parte do Grupo de Trabalho do Artigo 8J e representante dos povos indígenas na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), disse que os “guardiães” devem estar à frente da gestão do DSI. “Há uma necessidade urgente de recursos para atuar na biodiversidade, então o DSI precisa ser aprovado”, afirmou.