Sete famílias indígenas, formadas na maioria por mulheres, dos povos Kumaruara, da aldeia Muruari, tiveram que migrar do seu território devido às mudanças climáticas e delitos ambientais. Elas vivem na altura do rio Tapajós, no estado do Pará, onde o incêndio e os fogos afetaram o igarapé local, que secou.

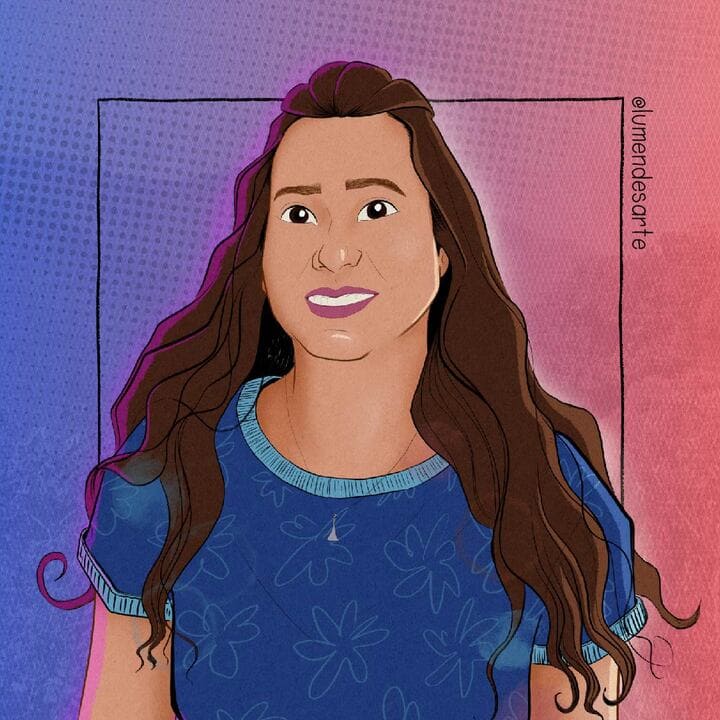

Pouco tempo após a aldeia se restabelecer com o fim da pandemia da Covid-19, uma madeireira ameaçou abrir uma estrada, que iria passar dentro do território, podendo assim facilitar o estabelecimento de um tráfico de drogas ilícitas. As Kumaruaras não foram consultadas sobre essa construção. “Fizemos uma retomada para barrar esse avanço, nós, mulheres, e conseguimos resistir”, comenta a líder indígena Luana Kumaruara.

Durante o governo Bolsonaro, esses tipos de ataques e crimes ambientais na Amazônia pioraram, com o desmonte de diversas políticas de proteção florestais. Nesse período, o território Muruari recebeu a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CID). No evento, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro pró-agronegócio intimidaram os indígenas.

“Eu filmei, aí um deles me bateu e quebrou meu celular, depois fui ameaçada por e-mail”, diz Luana, que denunciou, mas nunca entrou em nenhuma rede de proteção. Se sentindo desassistida pelo Estado e com medo, ela deixou seus dois filhos com a família no território e migrou para a capital Belém. “Saí na cara e na coragem por conta das violências e pela segurança dos meus filhos”, diz.

Região é a que mais tem deslocadas ambientais

A realidade de Luana é a de muitas mulheres indígenas na Amazônia. Elas migram para evitar situações de violência por conta das invasões, garimpos clandestinos, tráfico de drogas, pesca, caça predatória e conflitos com madeireiras. Os crimes ambientais, distintos em cada território, agravam as mudanças climáticas e geram escassez de recursos naturais, impactando também a economia local. “Falta mel, ervas e insumos para produção das nossas medicinas”, conta Luana.

O Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em deslocamentos internos. Em 2022, 708 mil pessoas tiveram que migrar dentro do país por conta de desastres naturais, e 5.600 por conflito e violência devido à disputa de terras, conforme números do Centro de Monitoramento do Deslocamento Interno (IDMC, na sigla em inglês), uma entidade internacional.

Não há dados quantitativos oficiais do governo brasileiro sobre a migração interna, segundo a Organização Internacional para Migrações (OIM). O Atlas Digital de Desastres do Brasil traz uma definição mais próxima de pessoas “desalojadas e desabrigadas” pelas mudanças climáticas e crimes ambientais.

Segundo o informe, a região Norte do Brasil, onde se concentra a maioria da população indígena (44,48%), é a mais afetada. Os estados do Pará e Amazonas têm o maior número de vítimas. No Pará, ocorreram 582 casos de desastres climáticos que deixaram 460 mil desabrigados nos últimos 10 anos da pesquisa (2012–2022).

Queimaram minha casa

Também na altura do rio Tapajós, no estado do Pará, se encontra a Terra Indígena Munduruku. Ela é a segunda mais afetada pelo garimpo ilegal no Brasil, ficando atrás apenas da Terra Yanomami, que enfrenta uma grave crise humanitária causada por essa atividade criminosa.

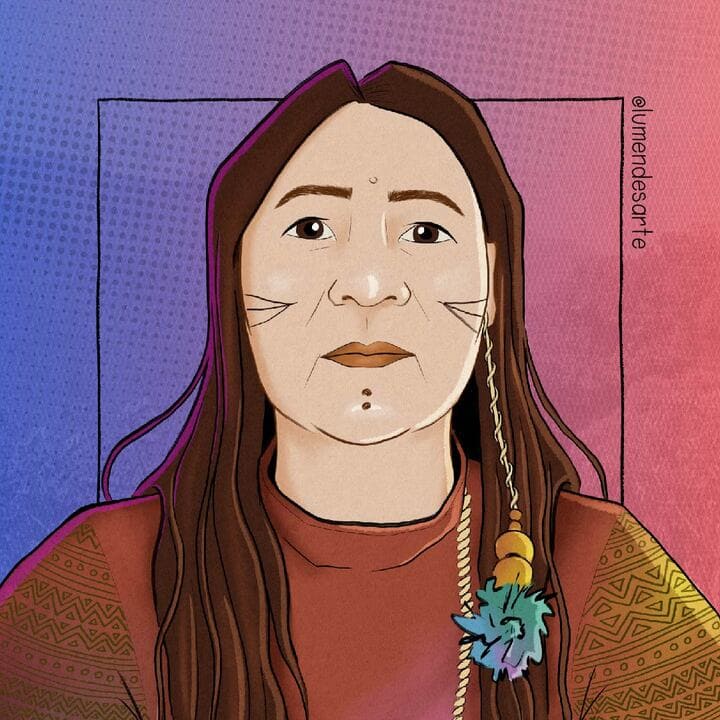

Maria Leusa Munduruku, primeira liderança mulher dos povos Munduruku do município de Jacareacanga, luta contra o garimpo e hidrelétricas no rio Tapajós desde 2013. Ela e outras mulheres estão na linha de frente pelos interesses dos povos Munduruku. Mas, os garimpeiros ilegais as identificam, ameaçam e tentam impedir sua resistência.

No último governo, que levou a um aumento de 90% dos garimpos, a invasão dos territórios ficou mais constante e a luta pela demarcação da aldeia se enfraqueceu. Com isso, Maria Leusa sofreu vários ataques. Em 2021, garimpeiros depredaram, saquearam e queimaram a Associação de Mulheres Munduruku, que ela coordenava.

Em outra situação, roubaram transportes e combustíveis do movimento e atacaram a sua aldeia. Com o avanço da invasão, as Mundurukus criaram um grupo de guerreiras (os). “Era nossa única estratégia, porque o governo não ia fazer nada, eles [os garimpeiros] queimaram minha casa”, desabafou Maria Leusa.

Superando os desafios da mudança

Maria Leusa e a família foram obrigadas a sair do território, já que não tiveram sucesso em ativar uma segurança nacional para sua proteção, assim como ocorreu com Luana Kumaruara. A líder Munduruku teve que ceder também o cargo de coordenadora da Associação de Mulheres. Ela foi para a cidade de Santarém estudar Direito na universidade federal, para voltar e ajudar o seu povo. “Acompanho a luta de longe, mas também tô nela, até porque as invasões para garimpo ilegal continuam do mesmo jeito”, diz.

Edina Shinenawa, ativista indígena e cacica da aldeia das mulheres Shanetatxakaya, no Acre, compartilha que: “ao mexerem na nossa terra, também mexem no nosso corpo humano. Nós da floresta, já estamos sentindo essa diferença.”.

O estado do Acre teve aumento das enchentes e 93 comunidades indígenas foram afetadas por inundações, perdendo roças que serviriam de consumo para o ano todo. Segundo o governo acriano, esse é o maior desastre ambiental de lá: são 10,7 mil desabrigados devido às cheias dos rios, que afetam 86% dos municípios.

Edina também vivenciou o deslocamento forçado devido a um desmoronamento no seu território, causado pelo aumento das chuvas que destruiu as roças. Mas, mesmo antes do desastre, ela já sofria ameaças e violências diversas por homens que invadiram a região e destruíram suas medicinas.

“Criamos outra aldeia e quebramos a hierarquia de passar o cocar somente de pai para filhos homens”, conta. Edina é a primeira cacica do seu povo e sente o desafio das mudanças climáticas no território. “Nós precisamos de formação agroecológica para garantir a segurança alimentar no meio da crise ambiental”, afirma.

Povos colombianos

O desafio do deslocamento por crimes ambientais também é vivido pelas mulheres indígenas na Amazônia colombiana. Grupos armados ilegais estão presentes em 33 dos 35 municípios dentro das áreas protegidas da floresta – indica o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz da Colômbia (Indepaz).

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), o Exército de Libertação Nacional (ELN) e o Clã do Golfo, entre outros, ameaçam as mulheres indígenas, invadem o território para pecuária intensiva e garimpos, e assassinam líderes.

Hillary Jency Vanegas Melendez é uma jornalista indígena trans com deficiência física, da região de Caquetá, na amazônia colombiana. Além de enfrentar e superar a discriminação por ser mulher trans, ela também sofreu ataques em seu território por parte das FARC, e por isso teve que migrar em 2013.

Depois que conseguiu fugir da facção, seu pai foi capturado por 15 dias como retaliação. “Eu não comi, foram momentos muitos difíceis que vivi até soltarem o meu pai”, comenta a jornalista, que não pode mais voltar ao seu território.

Ela conta que todos os dias escutava tiroteios e bombas que caíam nos rios. O governo colombiano não investigou o caso. O sequestro, recrutamento de menores de idade e o assassinato de mães indígenas por essas milícias continuam, segundo Hillary. Ela observa que as invasões estão piorando os efeitos das mudanças climáticas no território, “o minério está afetando a natureza, nossos rios e peixes estão morrendo.”

Para além da Amazônia

Mulheres indígenas sofrem deslocamento forçado não só na Amazônia, mas em todos os biomas no Brasil. “Eu sofro violências e ameaças todos os dias de mineradoras e agronegócio, assim como várias lideranças dos povos Guarani Kaiowá, Maxakali e Pataxó (…)”, compartilha Shirley Krenak, líder indígena do Vale do Rio Doce em Minas Gerais.

Com as enchentes no Rio Grande do Sul, mais de 16 mil indígenas foram impactados e muitos tiveram que migrar — de acordo com o Relatório da SESAI pelo Ministério dos Povos Indígenas. “Vários indígenas vão para cidade e moram nas favelas, sendo mais atingidos pelos danos causados pelas mudanças climáticas”, diz Avelin Buniacá Kambiwá, líder indígena e socióloga da etnia Kambiwá.

Ela também aponta a escassez de políticas de adaptação e prevenção climática no país. “Faltam projetos de redução de danos para indígenas dentro e fora de seus territórios”, analisa Avelin.

Jizelma Xukuru é da Bahia e, há dois anos, mora em uma fazenda da mineradora Vale, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Ela fugiu com a família após seu marido ter sido assassinado em um conflito com fazendeiros no Nordeste. Em Minas, a Vale trata o caso como ‘ocupação irregular’ e chegou a fechar as estradas várias vezes.

“Não deixavam a gente passar”, conta Jizelma. Uma das crianças do território, que é asmática, teve uma crise respiratória e a Vale impediu a comunidade de levá-la ao hospital. “O menino ficou roxo e não deixaram a gente passar. Cada um pegou uma flecha, todos pintados para lutar, e fomos”. Os guardas recuaram, mas os indígenas Xukurus ainda lutam para terem um lugar próprio e são monitorados com drones.

A comunidade contactou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para que lhes fosse assegurada um território, mas a resposta ainda não veio, e o caso está no Ministério Público. “A Funai já foi mais presente, sinto que está virando as costas. Nós vamos sair daqui para onde?”, diz Jizelma. –

Corpos femininos resistem dentro e fora dos teritórios

A maior violência contra os povos indígenas é a destruição de seus territórios. “Se acabam com a nossa terra, estão nos matando”, comenta a líder indígena Graça Tapajós, do território Cobra Grande, no Pará.

Ela, que atua no Grupo Consciência Indígena (GCI), foi perseguida por garimpeiros. “Me procuravam para me matar, tive que ficar ausente do meu território”, conta. Mas, apesar de ter saído da aldeia, ela não perdeu sua identidade. “Estou lá e estou aqui e isso nos faz lutar cada vez mais.”

Para Maura Arapiuns, líder indígena, seu corpo também é território. Logo, lutar pela preservação de terras significa também garantir a preservação de seus corpos. “Embora eu saia, ou seja expulsa, a ancestralidade sempre vai me acompanhar”, diz Maura, que também teve que sair de sua aldeia.

Infelizmente, nem todas as mulheres indígenas conseguem migrar e algumas acabam sendo exploradas sexualmente, sofrendo com violações e pobreza nos territórios. “Somos as mais impactadas desde a chegada da colonização, precisamos estar na frente e ter representatividade na luta”, defende a líder Rosimary Arapaço, da terra indígena do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas, que faz parte da coordenação da Rede das Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas – Makira-Êta, e da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira – UMIAB. Ela desperta o interesse das mulheres em participar politicamente no movimento indígena e nas plenárias.

Sem proteção institucional

Para Rosimary, os governos federal e estaduais falham em proteger a floresta Amazônica e as mulheres indígenas. “Eles têm resistência em demarcar os territórios, o lucro está acima da vida indígena e dos povos ribeirinhos”, comenta.

A insegurança vivida pelas mulheres indígenas e as ameaças à floresta Amazônica estão expostas e poderiam ser evitadas por um Estado mais ativo. “Nós precisamos tentar diminuir os impactos desses eventos extremos e dos crimes, e não só tentar só reagir depois”, conclui Rosimary.

O governo brasileiro desenvolve o Plano Clima, que terá 15 planos de adaptação para 15 setores diferentes. A expectativa é que a adaptação climática considere as realidades dos povos indígenas de todo o país. Também tramita com urgência uma proposta na Câmara dos Deputados, com a Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos (PNDAC). O texto estabelece medidas para garantir saúde, moradia, emprego e educação às pessoas atingidas.

Todas as mulheres indígenas brasileiras entrevistadas aqui avaliam que a Funai, que deveria fiscalizar os territórios, apoiar e representar os povos indígenas, tem silenciado. Elas não tiveram apoio institucional ao serem ameaçadas e deslocadas do seu território. A reportagem entrou em contato com a Funai, que não deu retorno até o fechamento da publicação.