El 31 de diciembre de 2010, la empresa multinacional South Pole y la Asociación de Autoridades Indígenas Aticoya firmaron un contrato que comprometía a ambas partes a proteger la selva amazónica con el objetivo de vender créditos de carbono a través de un proyecto REDD+ llamado “Proyecto de Mitigación Forestal Ticoya”. La iniciativa solo duró trece años, porque en noviembre de 2023, la organización indígena decidió ponerle fin.

Esto porque, según líderes de Aticoya, autoridad política en el resguardo, el proyecto no cumplió ninguna de las actividades propuestas para proteger los bosques y los recursos generados con la venta de bonos de carbono nunca fueron transparentes ni llenaron sus necesidades.

Los bonos de carbono son un mecanismo de financiamiento climático contemplado en el Acuerdo de París, específicamente en su Artículo 6. Este sistema permite que los países o empresas compensen sus emisiones de gases de efecto invernadero pagando por proyectos que capturan CO₂ en otros lugares, o que reduzcan estas emisiones (por ejemplo, mediante la reforestación o el uso de energías renovables). Los proyectos conocidos mundialmente como REDD+ (sigla en inglés) se basan, como dice su nombre, en la Reducción de Emisiones a través de la prevención de la Deforestación y Degradación de bosques.

El proyecto Ticoya contempló la protección de 131.531,7 hectáreas de tierra, que conforman el Resguardo Tikuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño, Amazonas, al extremo sur de Colombia. Pero, de acuerdo a lo que relatan algunos pobladores, ni siquiera habría cumplido con lo mínimo: garantizar que la deforestación frenara.

Hoy, autoridades y comunidades indígenas dicen sentirse defraudados por la empresa pero también mantienen sus preocupaciones porque la selva sigue en riesgo por la deforestación y la entrada de economías ilegales, sumado a la inseguridad alimentaria de las 22 comunidades que cuidan de ella.

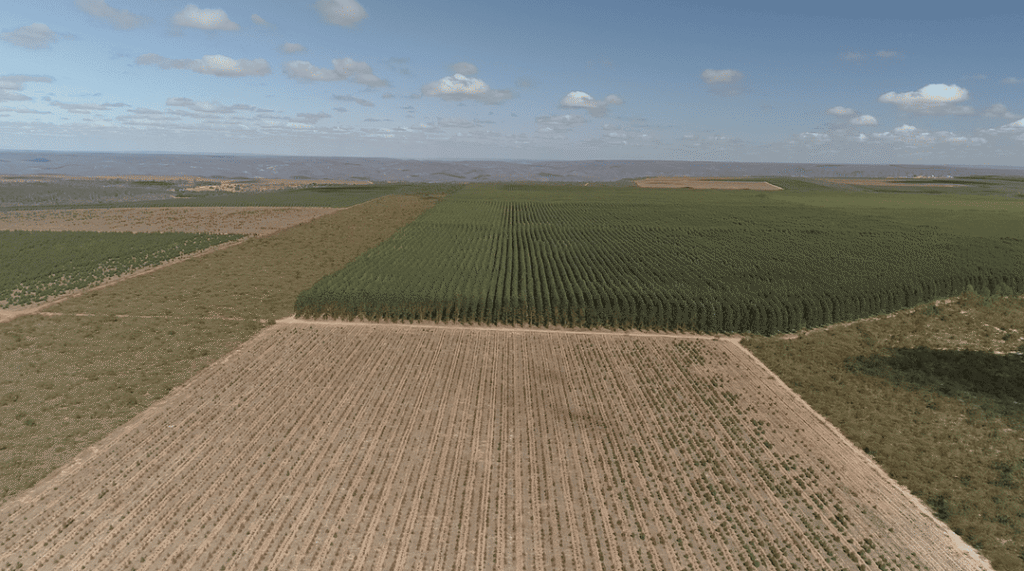

En paralelo, una comunidad ubicada en Vale do Jequitinhonha, en Brasil, sufre los impactos hídricos en una región ocupada por eucaliptales, mientras una empresa obtiene ganancias con la venta de bonos de carbono generados por ese monocultivo. En este caso, las comunidades tradicionales vecinas al proyecto se quedan solo con el impacto.

Poblaciones como estas, especialmente las que habitan en zonas de bosques, están entre los grupos más vulnerables al cambio climático. Y aunque durante años han contribuido a la preservación de las áreas que ocupan, a pesar de la violencia provocada por agentes de actividades ilegales, como la minería y el acaparamiento de tierra; siguen estando en desventaja social y económica. De hecho, experiencias en América Latina han demostrado que, muchas veces, las comunidades terminan asumiendo los perjuicios de la interferencia en sus territorios y modos de vida, mientras reciben poco o nada a cambio de los proyectos de carbono en la región. Así ocurrió, por ejemplo, en la comunidad Pirá Paraná, de la Amazonía colombiana, donde se demostró que dos empresas violaron derechos fundamentales para llevar adelante un proyecto REDD+.

Proyecto Ticoya: bosques en riesgo y comunidades indígenas defraudadas

La sede de la organización indígena Aticoya es una casa de madera que está bordeada por ventanales que permiten ver los árboles que rodean la vivienda y la cancha de fútbol que está a un costado. En una de las paredes cuelga un pequeño pendón que tiene los dibujos de un árbol y una maloka en el centro, y que en la parte posterior exhibe el título “Árbol de estrategias de mitigación”.

El pendón es un mapa mental que resume el “Proyecto de Mitigación Forestal Resguardo Indígena Tikuna Cocama y Yagua (Ticoya)”, una iniciativa que vendió bonos de carbono durante doce años bajo la promesa de cuidar la selva amazónica y evitar la deforestación. Allí puede leerse que la iniciativa contempló las siguientes actividades: recuperación y rehabilitación de bosques, proyectos productivos y empresariales agropecuarios sostenibles, fortalecimiento de la seguridad alimentaria por medio de chagras, monitoreo y patrullaje del territorio y fortalecimiento de la gobernanza.

“Pero nosotros nunca logramos desarrollar ninguno de esos objetivos porque la plata era muy poca. Lo que nos llegaba lo distribuíamos entre las 22 comunidades que hacen parte del resguardo. Nunca vimos las garantías para obedecer nada de esto”, dice Aleksis Damancio Silva, secretario general de Aticoya, la organización indígena que administra esta reserva.

Mientras Damancio mira el pendón que contiene los objetivos incumplidos, agrega que tampoco está seguro de que hubiesen visitas de verificación que pudieran constar de que efectivamente la comunidad estaba desarrollando las actividades, y afirma que la deforestación nunca paró en el territorio. Es decir, si es que la empresa visitó el territorio para verificar, lo hizo a espaldas de las principales autoridades indígenas. Según él, los dineros generados por la venta de bonos de carbono nunca alcanzaron para sustituir lo que gana una persona de la comunidad que trabaja en la venta de madera y mucho menos era suficiente para financiar recorridos de patrullaje o proyectos de producción agrícola.

“Yo me pregunto, ¿es suficiente recibir 120 o 150 millones de pesos (cerca de 37 mil dólares) para cumplir con esos objetivos en 22 comunidades? Por ejemplo, yo no puedo hacer un proyecto de piscicultura en mi comunidad porque, por muy pequeño que sea, necesito al menos unos 90 millones de pesos (22 mil dólares) y eso solo hablando de una comunidad. Entonces, yo no podía poner a trabajar a mi gente por esa plata”, sentencia Damancio.

Juan Carlos Ahué es indígena tikuna y hace parte de la organización Aticoya. En su momento fue uno de los principales críticos del proyecto firmado con la multinacional South Pole y hoy dice no estar de acuerdo con firmar proyectos de bonos de carbono en su comunidad. “Yo entiendo que esto debe ser un proceso largo, donde las comunidades deben conocer bien el proceso, leer el contrato… no correr. Aquí se hizo corriendo y por eso nos estrellamos”, afirma Ahué.

Él vive en Puerto Esperanza, una pequeña población que hace parte del Resguardo Ticoya, y que está conformada por cerca de 600 habitantes. “En mi comunidad, por ejemplo, a cada familia nos tocó 11 mil pesos al año (cerca de 3 dólares)”, recuerda.

Testimonios como ese hay por doquier allí en el resguardo. Arturo Candamil es pescador, cazador y comerciante. Vive en la comunidad de Tres Esquinas Boyahuarzú, muy cerca de la frontera con Perú. Él cuenta que participó en algunas actividades de reforestación que hacían parte del proyecto REDD+, con la cual tuvo que sembrar algunas cientos de plántulas pero, asegura, nunca hubo un seguimiento para que hubiera garantía de que esos cultivos sí prosperaran.

Tres Esquinas es una población que está muy cerca de la selva virgen, por lo que muchos de sus habitantes, como Candamil, basan su sustento en lo que ella les da. Solo en esta población, según dice, dos personas se dedican diariamente a la extracción de madera.

“Aquí la deforestación nunca paró. Las personas que se dedican a cortar madera viven de eso”, comenta. Pero otra de las razones que tienen estas comunidades para cortar madera es que de eso depende la construcción de sus viviendas.

“En una reunión con South Pole, la comunidad les dijo que si se llegaba a prohibir completamente el corte de madera tenían que garantizar un proyecto de vivienda digna porque nosotros cortamos mayormente para construir nuestras casas”, comenta Candamil. Pero eso nunca prosperó y una prohibición de ese tipo, además, no hubiera funcionado porque, según dice, una buena parte de la deforestación viene de personas que cruzan la frontera con el Perú en horas de la noche para cortar árboles que están en territorio del resguardo Ticoya, actividad que ellos no pueden controlar.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la deforestación sigue siendo un tormento para estas comunidades y estos bosques. Solo en 2024 se perdieron 77.124 hectáreas en la Amazonía colombiana.

Sobre esto, Henry Silvano, quien es el Kuraka o autoridad política de Tres Esquinas Boyahuarzú, dice que hubo una gran decepción con el proyecto. “La intención era ocupar a esa población para que no se pusiera a deforestar, sino tenerlos ocupados en otras actividades, como reforestar o estar atentos a que no haya otras personas que lo hagan, pero eso se logró en una mínima parte”, sentencia Silvano.

Ovidio Maceo es indígena tikuna, vive en la comunidad Naranjales, al bordo del río Amazonas, y hace parte de la guardia indígena, que es la organización comunitaria que cumple las veces de policía en el territorio. Justamente, una de las labores de la guardia es patrullar el territorio y procurar un buen uso de los bienes de la naturaleza. Maceo dice que “una de las razones que hemos visto de la tumba de árboles es por el narcotráfico. Aquí en mi comunidad no se presenta tanto ese problema pero ya sabemos de otras comunidades donde los compañeros guardias sí están sufriendo con eso”.

Además de la deforestación, otro de los problemas que trae el ingreso de narcotráfico a la selva amazónica es que dificulta las labores de patrullaje y control que hacen los guardias indígenas, que son organismos civiles, sin armas, y los expone ante los riesgos que conlleva lidiar con economías ilegales. Ese es otro de los objetivos del proyecto REDD+ que nunca se cumplió.

El largo listado de incumplimientos y de decepciones por parte de las comunidades indígenas tuvo serios efectos en la confianza y la organización social. Damancio cuenta que después de que se hizo una revisión exhaustiva de los acuerdos firmados con South Pole, las autoridades de Aticoya de aquel entonces fueron desterradas y expulsadas de la organización.

Además, varias personas de la comunidad ya no depositan la misma credibilidad de antes en la organización política que ordena el resguardo. Un poblador de una de las 22 comunidades, que quiso mantener su identidad bajo reserva, contó que hoy tiene gran desconfianza en Aticoya debido a lo que pasó con el proyecto REDD+ y afirma que, de presentarse otra situación de ese tipo, los recursos deberían llegar directamente a las comunidades porque ya no está confiado de que el manejo haya sido el adecuado.

Al consultar a la multinacional South Pole sobre las preocupaciones e inconsistencias comentadas por muchas personas en la comunidad, su respuesta fue que la operación de la empresa en el proyecto fue como “consultora en materia de carbono” y que sus actuaciones se ciñeron a normas nacionales e internacionales de verificación de proyecto de bonos de carbono.

“Dado que se trata de un proyecto con el que prácticamente no hemos tenido contacto durante más de dos años, lamentablemente no podemos comentar ni proporcionar más información sobre su situación actual”, contestaron ante la solicitud de una entrevista con una persona representante en Colombia.

Comunidad sufre la crisis hídrica mientras empresa lucra con los bonos de carbono

En Brasil, en Vale do Jequitinhonha, en el estado de Minas Gerais, una comunidad también ha sufrido por los impactos negativos de un proyecto que comercializa bonos de carbono, pero con la salvedad de que ellos ni siquiera se benefician económicamente de estos.

Allí, en las ciudades de Turmalina, Minas Novas, Capelinha, Itamarandiba, Veredinha y Carbonita, la población empezó a notar impactos en los manantiales y cursos de agua hace 30 años. En ese momento, hacía aproximadamente diez años que grandes plantaciones de eucalipto habían ocupado las mesetas.

Vale do Jequitinhonha es una región semiárida, pero gracias a sus suelos profundos, de unos 30 metros, es naturalmente rica en manantiales y ríos caudalosos y perennes. Tiene una característica geológica única, en la cual el agua brota en las partes altas y mesetas, y abastece las partes bajas, llamadas quebradas.

Con la ocupación de las mesetas por el monocultivo, las familias fueron estableciéndose en las quebradas, pero la falta de agua se fue intensificando. Los ríos que antes eran perennes comenzaron a secarse fuera de la temporada de lluvias, y la presión sobre el río Fanado, uno de los más grandes de la región, aumentó hasta casi llevarlo al colapso: en 2018 fue necesario decretar la prohibición del uso del agua para fines distintos al abastecimiento humano y la supervivencia de los animales.

“Conocemos los altiplanos por ser la ‘caja de agua’ de Brasil. Los grandes ríos del país nacen en el altiplano. El São Francisco, el Jequitinhonha, los ríos afluentes del margen derecho del Amazonas, todos provienen de este altiplano ubicado en el Cerrado brasileño. Cuando se produce esta conversión de áreas del Cerrado en zonas de monocultivo de eucalipto, con una demanda tan intensa, se generan una serie de perjuicios derivados de esa transformación”, explica Vico Mendes Pereira Lima, ingeniero agrícola, doctor en suelos e investigador del Instituto Federal del Norte de Minas.

Lima es autor, entre otros, de un estudio que concluyó que “los macizos de eucalipto influyeron en la dinámica del agua, secando manantiales, ocasionando inseguridad hídrica en varias localidades, generando costos ambientales, culturales y socioeconómicos para las comunidades campesinas”. Los datos muestran que la sustitución de la vegetación nativa por eucalipto redujo la recarga de los acuíferos en 31 millones de metros cúbicos de agua por año.

“De toda la lluvia que cae en una región del Cerrado, las plantas logran aprovechar alrededor del 50% para recargar el acuífero. Cuando hay esta sustitución por monocultivos de eucalipto, ese aprovechamiento baja a cerca del 29%. Este déficit hídrico es de unos 200 o 220 milímetros, lo cual ha sido confirmado en varias regiones del mundo”, explica Lima. “En nuestra región, el 90% de los manantiales se han secado”, agrega.

El ingeniero agrónomo Renato Alves de Souza trabaja para el Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica (CAV), una asociación sin fines de lucro que tiene como misión contribuir al desarrollo de la agricultura familiar en Vale do Jequitinhonha. Con el paso del tiempo, el trabajo para mitigar los impactos negativos de la escasez de agua se volvió prioritario. Las familias de la región buscan soluciones como pozos artesianos, camiones cisterna, recolección de agua de lluvia, construcción de pequeñas represas y cisternas. Se trata de un esfuerzo asumido y financiado por los poderes públicos, organizaciones de la sociedad civil y las propias familias, que necesitan invertir gran parte de sus ingresos en estructuras para acceder al agua. Alves observa que todas esas soluciones son paliativas. “Las cajas que construimos, las represas que construimos ayudan, pero no es solo la caja o la represa lo que va a resolver el problema, porque, naturalmente, la principal fuente de agua es el manantial”.

Una de las empresas con mayor superficie plantada de eucalipto en la región es Aperam, una compañía productora de acero inoxidable que tiene 76 mil hectáreas plantadas en Jequitinhonha. Ellos han informado en su sitio web que es “la primera empresa de Brasil habilitada para comercializar créditos de Captura y Almacenamiento de Carbono (CORCs) en la plataforma Puro.earth [plataforma de certificación para remoción de carbono]”. También dice que es “pionera en la venta de créditos de carbono en América Latina”.

En 2022, la empresa anunció haber alcanzado la neutralidad de carbono, apostando “tanto a la captura de gases de efecto invernadero de la atmósfera como a la reducción de su emisión”. La captura, afirma la empresa, “se da con el cultivo de miles de hectáreas de bosques renovables de eucalipto por parte de Aperam BioEnergia y con la preservación de bosques nativos en el Valle de Jequitinhonha y en la reserva Oikós, en Timóteo”. La reducción de emisiones provino principalmente del cambio del coque al uso de carbón vegetal. “Este biocombustible da origen al Acero Verde Aperam y proviene de los bosques plantados de eucalipto cultivados por Aperam BioEnergia, en el Valle de Jequitinhonhaa”, afirma la empresa.

Una denuncia de los agricultores de la región, organizada por el CAV, llevó a la revisión del sello FSC (Forest Stewardship Council) – una certificación de buenas prácticas forestales, que tenía Aperam – y logró que la certificadora inicial fuera apartada. Ahora, la nueva tiene el compromiso de presentar un plan de acción correctivo. “Fue una iniciativa colectiva, a partir de este trabajo de reconocimiento del territorio, de investigación, de estudio, que sentimos que debíamos hacer, para que la empresa certificadora tuviera conocimiento de estos impactos”, afirma Valmir Soares de Macedo, coordinador del CAV.

Hasta la fecha de cierre de este reportaje, Aperam no respondió a los intentos de contacto.

Un reportaje publicado hace un año por el periodico Diário do Comércio afirma que hasta entonces, Aperam ya había comercializado 15 mil toneladas de créditos de carbono. En marzo de este año, la International Finance Corporation (IFC), una institución miembro del Grupo Banco Mundial, anunció una financiación de €250 millones para el programa de manejo de las plantaciones de eucalipto de Aperam. La inversión apoyará, entre otras acciones, la adquisición de plantaciones complementarias de eucalipto.

Una regulación que no llega

En Colombia, en agosto de 2024, la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, explicó ante el Congreso de la República que esa cartera buscaba emitir una regulación que pusiera en el centro a quienes son propietarios del uso del suelo y que activara el rol de las instituciones del Estado, así como que permitiera brindar mayores beneficios a las empresas comprometidas con la descarbonización.

Esa regulación nunca fue publicada y, a corte de agosto de 2025, este sigue siendo un mercado sin regulación en el país. Solicitamos insistentemente una entrevista con la actual ministra, Lena Estrada Añokazi, pero no fue posible recibir una respuesta afirmativa al cierre de esta edición.

De otro lado, la Corte Constitucional colombiana, el máximo tribunal de este tipo, sentenció en 2024 a favor de una comunidad indígena de la Amazonía que demandó a varias empresas porque en medio de un proyecto de venta de bonos de carbono violaron sus derechos fundamentales. En esa sentencia, identificada como T-248 de 2024, ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderar la creación de un protocolo con perspectiva étnica para este tipo de proyectos. Tampoco se conocen avances de esto.

Según Chiesie Salinas, coordinadora de la Línea de Justicia Ambiental de Akubadaura, una organización que acompaña desde hace 11 años a comunidades indígenas en la reivindicación de sus derechos, la sentencia es un avance en la protección de comunidades que se involucran en este mercado. Sin embargo, “tras casi un año de su emisión, no se ha evidenciado un cambio sustantivo en las políticas públicas ni en los marcos regulatorios que garanticen la implementación efectiva de los mandatos de la sentencia”, afirma Salinas.

En Brasil, la Ley 15042 de 2024 avanza al prever la “inclusión de cláusulas contractuales que garanticen la distribución justa y equitativa y la gestión participativa de los beneficios monetarios”, garantizando a las comunidades el derecho “sobre al menos el 50% de los créditos de carbono o CRVEs [Certificado de Reducción Verificada de Emisiones] derivados de proyectos de remoción de GEI y el derecho sobre al menos el 70% de los créditos de carbono o CRVEs derivados de proyectos REDD+ con enfoque de mercado”.

Juliana Coelho Marcussi, gerenta de Políticas Climáticas y Mercados de Carbono del instituto LACLIMA, comenta que, con la construcción del sistema de gobernanza del mercado brasileño y la definición del órgano gestor, se esperan nuevos avances. “La gran importancia de este órgano es que no solo será responsable por la gestión del sistema, sino también por las reglas, por la reglamentación del sistema. Es en esa reglamentación donde deben establecerse directrices y reglas adicionales sobre las salvaguardas sociales”.

Las reglas del mercado de carbono prevén la distribución justa de los beneficios financieros y la consulta previa a las comunidades, pero la mera previsión de esto no parece ser suficiente para proteger o beneficiar de manera equitativa a quienes viven en el bosque.

Según Soledad Aguilar, abogada experta en derecho internacional ambiental, existen problemas que son inherentes al propio mecanismo. Por ejemplo, según ella, siempre hay riesgos en este negocio y eso puede impactar de manera diferenciada a cada comunidad. “En cada caso hay que asegurarse de que ese riesgo no se manifieste, tomando las medidas correspondientes en cada situación. Hay comunidades que son dueñas de la tierra, otras que no. Comunidades que la usan o que están desde hace 200 años pero no tienen título. Hay que mirar cada caso”, comenta.

Pero lo cierto es que muchas de estas comunidades, como pasa con Ticoya, viven en condiciones socioeconómicas tan precarias, que siguen expuestas a las ofertas de empresas que quieran usufructuar de sus territorios y expectativas. Varios pobladores allí, en Puerto Nariño, Colombia, manifestaron que – de tener una mejor oferta a futuro – volverían a firmar un contrato de este tipo. Necesitan el dinero.

Por eso, mientras este mercado siga siendo visto como una forma de satisfacer necesidades básicas o como un simple negocio entre particulares que no se preguntan por los efectos en las comunidades vecinas y la biodiversidad, estará cada vez más lejos de cumplir con sus verdaderos propósitos ambientales y climáticos.